- 成年後見制度の種類

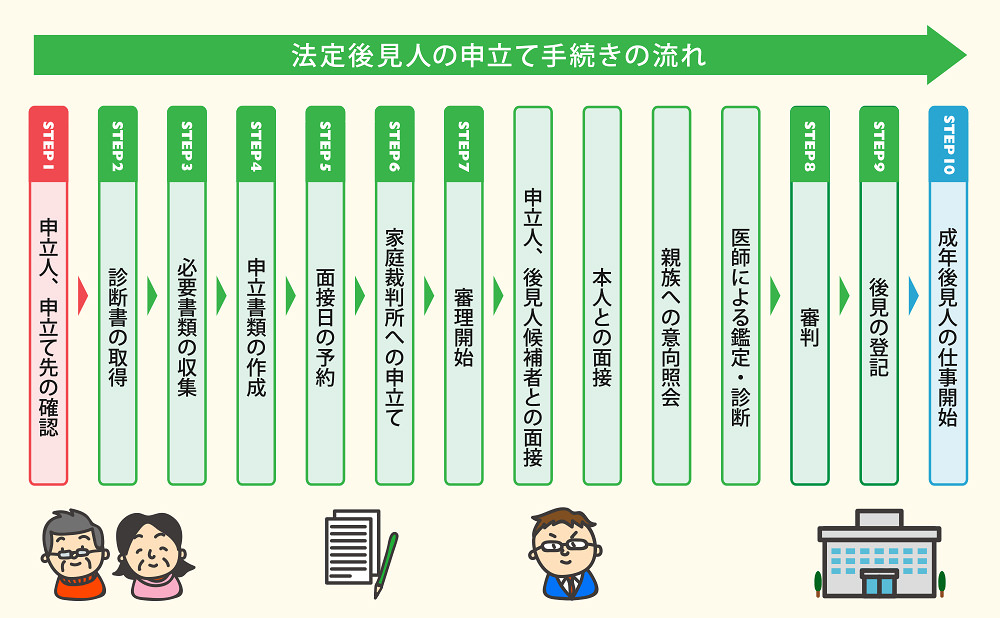

- 成年後見制度の申立ての流れ

- 成年後見制度を利用する際の費用相場

「成年後見制度の手続きをどうやって進めたらいいかわからない」と面倒や不安な気持ちで、本記事を読み始めた人も多いのではないでしょうか。

成年後見制度は認知症や知的障がいで判断能力を失った人の生活をサポートする制度です。

その一方で、制度を利用するには複雑な手続きや必要書類の準備等が必要で家族の負担も大きいです。

成年後見制度の手続きには3~6ヶ月程度かかる場合が多いので、後見人による生活のサポートを出来るだけ早く開始するために、手続きや必要書類の準備を進めていきましょう。

本記事では、あなたが抱えている面倒な気持ちや不安な気持ちを少しでも軽減できるようにわかりやすい言葉で手続きの流れや方法を説明していきます。

目次

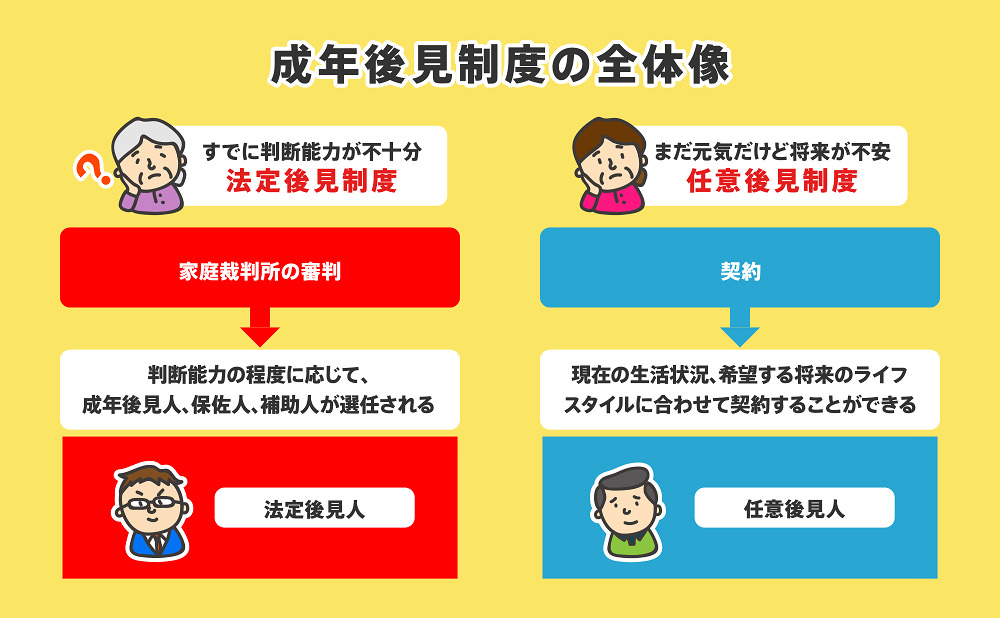

1章 成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度がある

成年後見制度は、以下のように法定後見制度と任意後見制度の2種類が用意されています。

上記のように、法定後見制度は認知症の症状が進行し、すでに判断能力を失っている人が利用できる制度です。

それに対し、任意後見制度は今は元気で判断能力が十分にある人のみが利用できる制度です。

それぞれの制度によって、手続きや必要書類が異なるので、まずはどちらの成年後見制度を利用するのかを確認しておきましょう。

法定後見制度と任意後見制度の違いは、主に以下の通りです。

| 法定後見制度 | 任意後見制度 | |

| 制度を利用できる人 | 認知症や知的障がい等で判断能力を失った人 | まだ元気で判断能力が十分にある人 |

| 後見内容 | 家庭裁判所が決定する(後見・保佐・補助) | 本人が決めた後見内容 |

| 成年後見人 | 家庭裁判所が選任する | 本人が自由に決められる |

| 後見監督人 | 必要に応じて家庭裁判所が選任する | 必ず必要 |

2章 法定後見人の申立手続きの流れ・必要書類

まずは法定後見人の申立手続きの流れや後見制度が開始するまでの流れや必要書類を解説していきます。

法定後見人の申立手続きの流れは、下記の通りです。

- 申立人・申立先の確認

- 診断書の取得

- 必要書類の収集

- 申立書類の作成

- 面接日の予約

- 家庭裁判所への申立て

- 審理開始

- 審判

- 後見の登記

- 成年後見人の仕事開始

法定後見制度の申立から審判までは1ヶ月から3ヶ月程度かかります。

なお、本記事では法定後見人の申立方法を解説していますが、保佐人や補助人の申立手続きの流れもほぼ同じです。

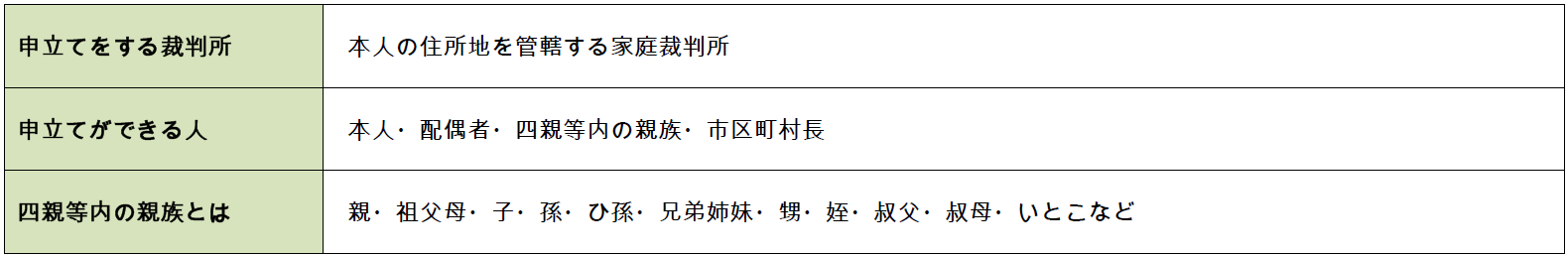

STEP① 申立人・申立先の確認

まずは、裁判所へ申立手続きができる人と申立先の家庭裁判所の場所を確認しておきましょう。

申立ができる人と申立先の家庭裁判所は、下記の通りです。

申立てをする家庭裁判所は本人の住所地から一番近い家庭裁判所になることが多いですが、念のため裁判所HPで管轄の家庭裁判所を確認しておきましょう。

STEP② 診断書の取得

申立てに必要な書類の準備を始めるにあたり、まずは医師に診断書を書いてもらいましょう。

法定後見制度は「後見・保佐・補助」と判断能力の程度に応じて、3つの類型にわかれています。

そのため、本人にとってどの程度の支援が必要なのか、診断書をもとに判断する必要があります。

診断書は特に精神科医に作成してもらう必要はありません。

かかりつけ医や近隣の内科、精神科のある病院に作成を依頼しましょう。

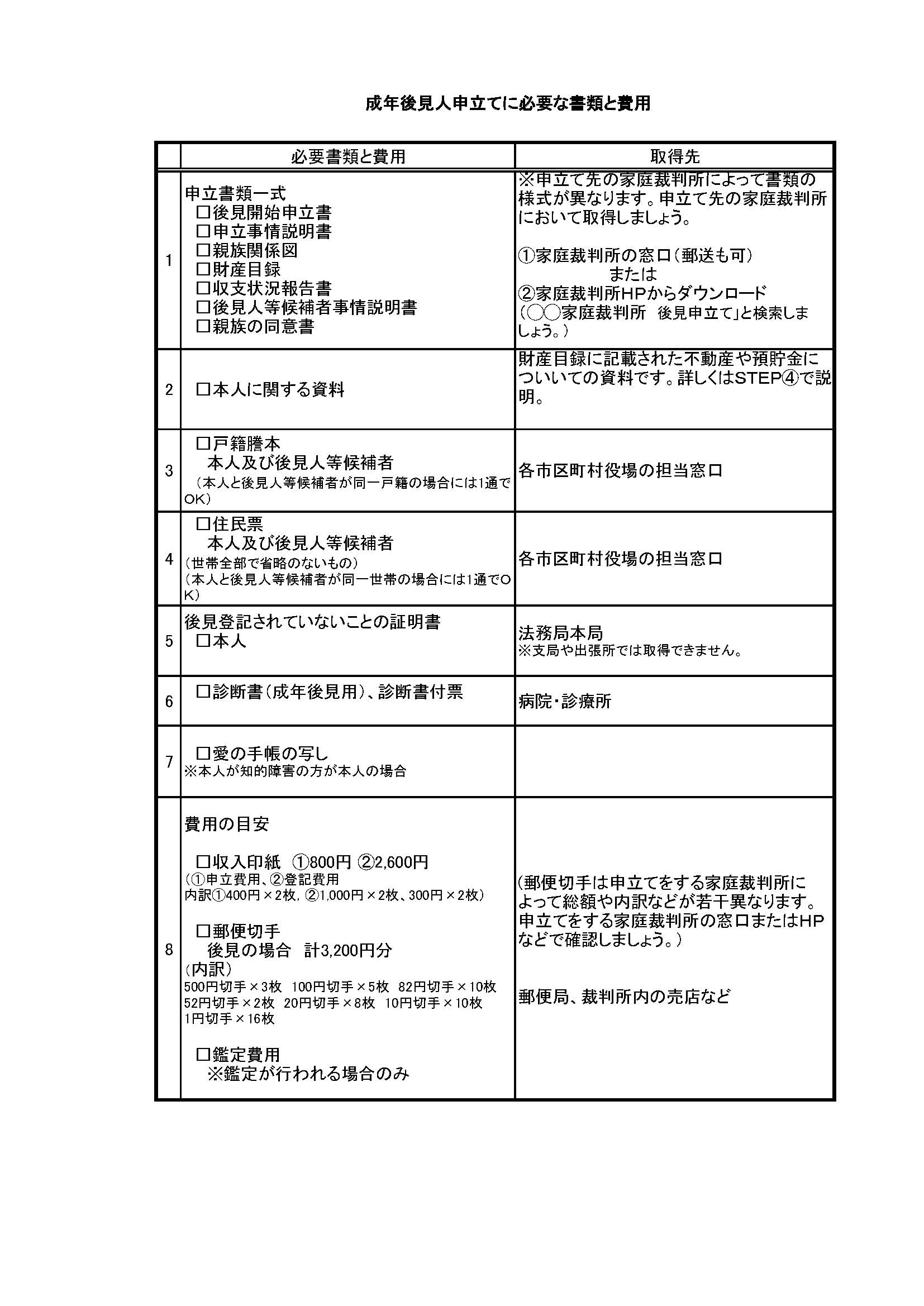

STEP③ 必要書類の収集

次に、診断書以外の必要書類を集めていきます。

成年後見制度の申立てに必要な書類は、主に下記の通りです。

- 申立書一式

- 本人に関する資料

- 戸籍謄本

- 住民票

- 後見登記されていないことの証明書

- 医師による診断書

- 愛の手帳の写し

下記に申立てに必要な書類の一覧表もご用意しておりますので、あわせてご参考にしてください。

それぞれの必要書類の取得方法を解説していきます。

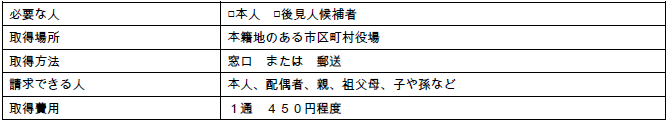

STEP3-1 戸籍謄本

戸籍謄本とは身分事項を証明するもので、本籍地や家族関係について記載されています。

戸籍謄本の取得方法は、下記の通りです。

本人と後見人候補者が同一の戸籍であるときは、2人が記載されているものを1通取得すればOKです。

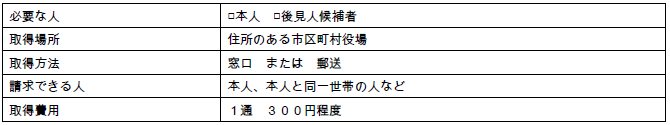

STEP3-2 住民票

住民票とは住所や世帯を証明するもので、住所地や同一世帯の家族について記載されています。

本人と後見人候補者が同一の世帯であるときは、2人が記載されているものを1通取得しましょう。

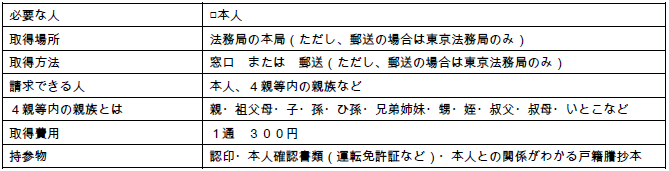

STEP3-3 後見登記されていないことの証明書

後見登記されていないことの証明書とは、現時点で成年後見制度を利用していないことを証明するもので、氏名や生年月日、住所が記載されています。

郵送の場合は「東京法務局 後見登録課」しか受け付けてくれないので、東京法務局へ郵送請求する必要があります。

なお、法務局の支局や出張所では取得できないのでご注意ください。

より詳しく知りたいときは、以下の法務局HPをご覧ください。

東京法務局HPはこちら

また、4親等内の親族が証明書を請求するときは、親族であることを証明するために、本人との関係がわかる戸籍謄本を提出する必要があります。

戸籍謄本の原本と戸籍謄本のコピーを一緒に提出すれば、原本は返却してもらえます。

STEP④ 申立書類の作成

成年後見人の申立て手続きの中でも、申立書類の作成は核となる部分です。

作成の手順は以下の通りです。

- 申立書類を手に入れる

- 本人に関する資料を準備する

- 申立書類に必要な事項を記入する

- 収入印紙や郵便切手を準備する

まずは、申立書類とはどのような書類なのか確認しておきましょう。

記入例を準備していますので、書類作成時にご参考にしてください。

【申立書類一覧】

①申立書(記入例)

②申立事情説明書(記入例)

③親族関係図(記入例)

④財産目録(記入例)

⑤収支状況報告書(記入例)

⑥後見人候補者事情説明書(記入例)

⑦親族の同意書(記入例)

※書類の名称や様式は各家庭裁判所によって若干異なります。

STEP4-1 申立書類を手に入れる

申立書類は家庭裁判所ごとに様式が違うので、申立先の家庭裁判所で申立書類一式を取得しましょう。

取得方法は以下の3種類です。

- 家庭裁判所HPからダウンロード

- 家庭裁判所の窓口で受け取る

- 家庭裁判所から郵送してもらう(具体的な方法は各家庭裁判所の後見係に確認してください。)

ネット環境があれば一番簡単に取得できます。

主な家庭裁判所HPは以下の通りです。

上記以外の管轄の場合は「◯◯家庭裁判所 後見申立て」と検索し、申立て先の家庭裁判所HPからダウンロードしてください。

STEP4-2 本人に関する資料を準備する

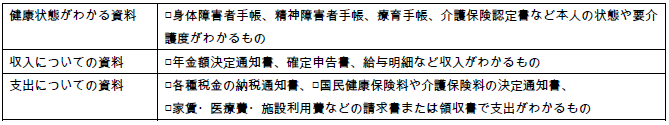

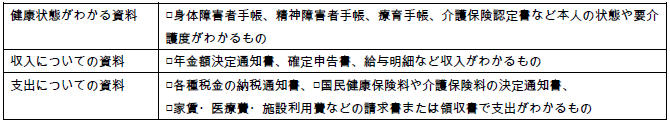

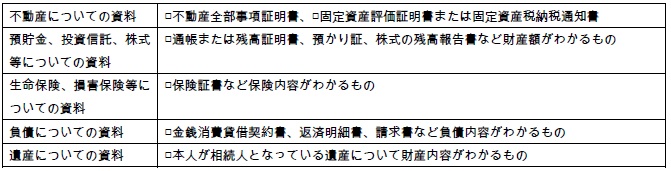

申立書類に必要な事項を記入したら、次に本人に関する資料を準備します。

本人に関する資料は本人の健康状態、財産、収支を証明するために申立書類と合わせて提出する書類です。

本人の健康状態や保有している財産について該当するものをご準備ください。

具体的な内容は以下の通りです。

【本人に関する資料①】

こちらの資料はすべての方に該当するものなので、本人に応じた書類を準備しましょう

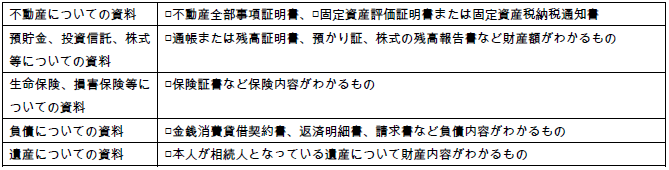

【本人に関する資料②】

こちらの資料は本人が保有する財産の種類や負債の有無に応じて、該当するものを準備しましょう。

本人に関する資料を準備するときのポイントは、以下の5つです。

- 本人に関する資料のうち「不動産についての資料」は原本の提出が必要

- その他の資料については、A4サイズのコピーを提出可能

- 通帳は表紙、見開き1ページ目、過去1年分の記載部分(普通預金欄、定期預金欄)をコピーしておく

- コピーは拡大、縮小する必要はなく原寸大のものを用意する

- マイナンバーの記載がある書類は、その部分を隠してコピーする

STEP4-3 申立書類に必要な事項を記入する

申立書類を取得したら、手書きまたはパソコンで入力し作成していきます。

基本的には、書類内にある指示通りに記入すれば問題ありません。

先程見ていただいた記入例を参考にして、書類作成をすすめましょう。

STEP4-4 収入印紙や郵便切手を準備する

最後に、申立てに必要な収入印紙や郵便切手を準備しましょう。

収入印紙や郵便切手は最寄りの郵便局や家庭裁判所内の売店で購入可能です。

必要な収入印紙等は以下の3点です。

- 申立費用(貼用収入印紙):800円

- 郵便切手(予納郵便切手):約3,200~3,500円程度(内訳の指定あり)

- 登記費用(予納収入印紙):2,600円

なお、連絡用の郵便切手代に関しては家庭裁判所によって必要な金額が若干異なります。

事前に管轄の家庭裁判所に質問しておくか、HPで確認しておきましょう。

また、提出方法ですが申立費用の収入印紙は申立書に直接貼り付けて提出します。

それに対して、郵便切手代や登記費用に関しては、申立書類と一緒に封筒等に入れて提出します。

STEP⑤ 面接日の予約

申立て後に申立人や成年後見人候補者から詳しい事情を聞くため、家庭裁判所で面接が行われます。

面接の予約は裁判所の繁忙によって2週間から1ヶ月程度先しか、予約が取れないことがあるので、書類準備の目処がついたら、先に予約を取っておきましょう。

ただし、予約した面接日の1週間前までには、申立書類一式を家庭裁判所へ提出する必要があるので、余裕をもって予約するようにしましょう。

STEP⑥ 家庭裁判所への申立て

申立書類と必要書類が準備できれば、家庭裁判所へ申立書類一式を提出します。

提出方法は、家庭裁判所へ持参する方法と郵送する方法があります。

また、申立書類は提出前にコピーを残しておきましょう。

コピーを面接時に持参しておくと受け答え時の資料として活用できます。!

【注意:申立て後は、家庭裁判所の許可がなければ申立ての取り下げはできません】

法定後見人の申立手続きは正当な理由がなければ、取り下げは認められません。

例えば、本人や家族が指定した後見人候補者が後見人に選任されなかった等の理由では、法定後見制度の利用取り下げはできないので注意が必要です。

結果として、本人や家族の意向に関係なく、家庭裁判所が選んだ司法書士や弁護士等の専門家が法定後見人となり制度の利用が開始されます。

STEP⑦ 審理開始

申立ての受付後、家庭裁判所で審理が始まります。

審理とは、裁判官が申立書類を審査し過不足がないか確認したうえで、本人の状況や本人を取り巻く様々な事情を総合的に考慮することです。

審理の期間は個々の事案や裁判所の繁忙にもよりますが、申立てから審判まで1ヶ月から3ヶ月程度かかります。

審理の内容や流れを詳しく解説していきます。

STEP7-1 申立人・後見人候補者との面接

まずは、申立人や後見人候補者から申立にいたった事情や本人の状況を聞くために面接が行われます。

以下、面接についての概要です。

| 面接される人 |

|

| 面接する人 | 参与員(裁判所が指定した非常勤の裁判所職員) |

| 面接場所 | 申立先の家庭裁判所 |

| 面接日時 | 指定された日時(平日のみ) 所要時間は1~2時間程度 |

| 面接で聞かれること |

など |

| 持参するもの |

など |

STEP7-2 本人との面接

裁判官が本人から直接意見を聞いたほうがいいと判断したときは、本人の面接が行われます。

この本人の面接は原則として家庭裁判所で行われますが、入院や体調不良などの事情で外出することが困難なケースでは家庭裁判所の担当者が入院先等へ訪問してくれます。

なお、診断書の内容から本人の判断能力が全くないと判定できる場合など、この手続が省略されることもあります。

STEP7-3 親族への意向照会

親族への移行紹介とは裁判官の判断で本人の親族に対し、後見申立てや後見人候補者について親族の意向を確認することです。

申立ての際に親族全員から同意書が提出されている場合、この手続が省略される場合もあります。

その一方で、申立人や後見人候補者から親族への意向照会をしないで欲しいという要望があっても、裁判官が必要と判断すれば意向照会が実施されます。

また、意向照会において親族から反発が出れば、申立の際に指定している後見人候補者が選ばれない可能性が高いです。

STEP7-4 医師による鑑定

鑑定とは、申立て時に提出した診断書や親族からの情報だけでは、裁判所として本人の判断能力を判定できない場合により詳細な医学的な判定をしてもらうことです。

通常、鑑定は本人の病状を把握している主治医へ依頼されますが、主治医が引き受けてくれない場合など、事情によっては主治医以外の医師へ依頼する場合もあります。

なお、診断書の内容や親族からの情報などを考慮して、本人の判断能力の程度が明確になっていると裁判所が判断すれば、鑑定が省略されるケースもあります。

STEP⑧ 審判

審判とは、裁判官が調査結果や提出資料にもとづいて判断を決定する手続きです。

成年後見の申立時には「後見の開始の審判」を行うのと同時に、最も適任と思われる人を「成年後見人に選任」します。

場合によっては、成年後見人を監督・指導する成年後見監督人が選任されるケースもあります。

審判の内容を書面化した審判書は成年後見人に送付され、届いてから2週間以内に不服の申立がされなければ、後見開始の審判の効力が確定します。

審判の内容に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判の確定前のみ即時抗告という不服の申立が可能です。

STEP⑨ 後見の登記

審判が確定すれば審判の内容を登記してもらうため、裁判所から東京法務局に登記の依頼がされます。

この登記は後見登記と呼ばれており、後見人の氏名や後見人の権限などが記載されています。

後見登記は裁判所が依頼してから2週間程度で完了し、完了後に後見人へ登記番号が通知されるので、通知された登記番号をもとに法務局で登記事項証明書を取得しましょう。

登記事項証明書は本人の財産の調査や預金口座の解約など、後見人の仕事として行う様々な手続きの際に後見人の権限を証明するため必要です。

登記事項証明書の取得方法は、窓口で請求する方法と郵送で請求する方法の2種類があります。

詳細は下記の通りです。

| 請求できる人 | 本人 本人の配偶者 本人の4親等内の親族 本人の後見人 等 |

| 取得先 | 最寄りの法務局の本局(窓口) 東京法務局の後見登録課(郵送) |

| 発行手数料 | 1通あたり550円 |

窓口で後見登記の登記事項証明書は、法務局の支店や出張所では取得できないのでご注意ください。

法務局HP:登記事項証明書の取得方法

法務局HP:登記事項証明書の見本

STEP⑩ 成年後見人の仕事開始

成年後見人の申立手続きが完了したら、後見人としての仕事がスタートします。

まずは本人の財産状況を調べて、一覧表である「財産目録」の作成をしましょう。

なお、財産目録は審判が確定してから、1ヶ月以内に裁判所に提出しなければなりません。

その他にも金融機関や役所への届出等、成年後見人として様々な仕事を行う必要があります。

3章 任意後見人の手続きの流れと利用方法を知ろう

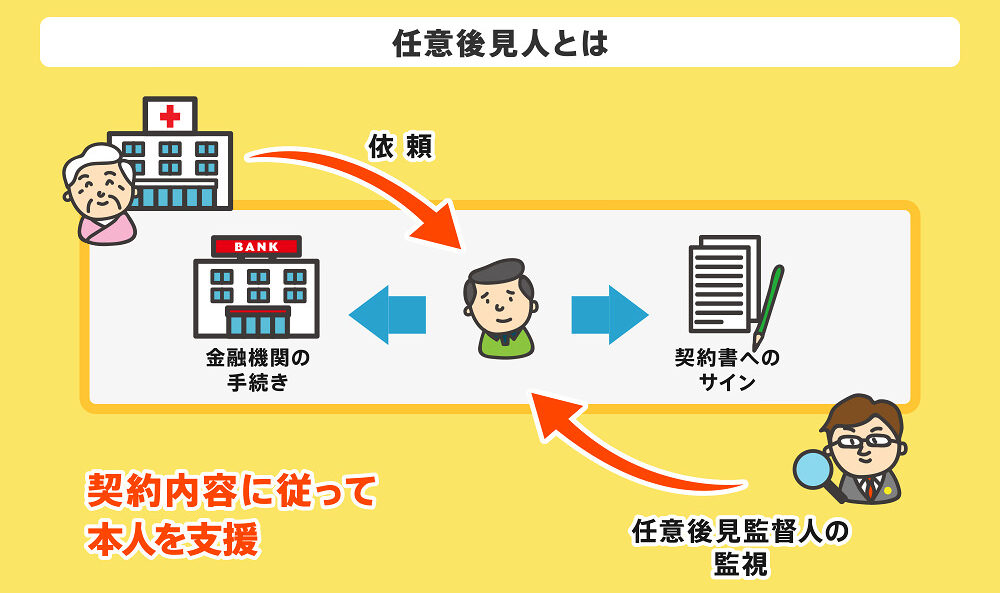

1章で解説したように、任意後見制度とは自分がまだ元気なうちに将来に備えて、財産の管理・処分方法や施設への入所等の方針を決定しておき、後見人になって欲しい人と事前に契約しておく制度です。

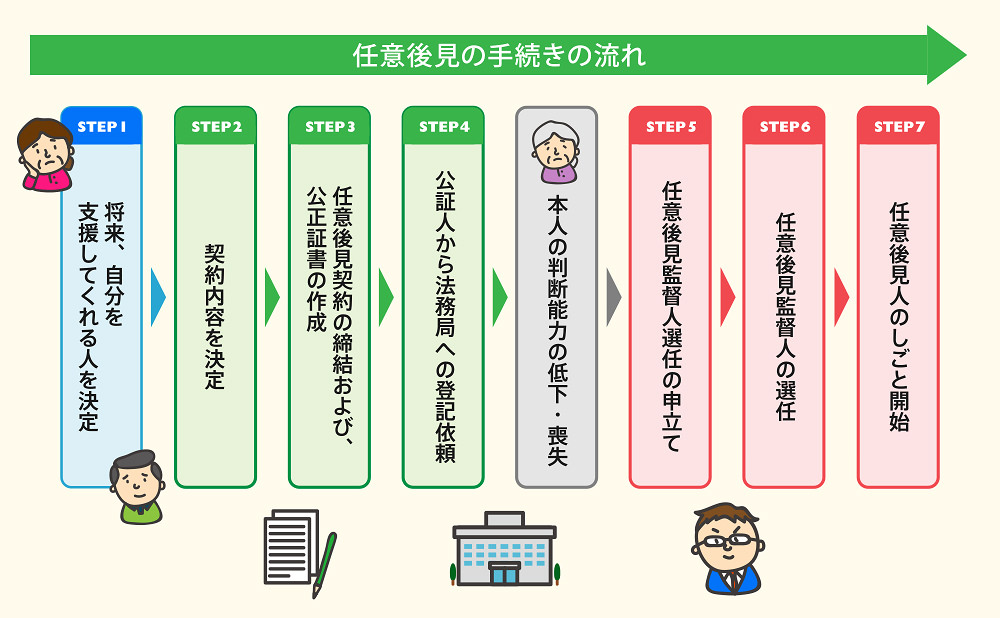

任意後見制度の手続き全体の流れは、上記の通りです。

STEP① 将来自分を支援してくれる人を決定

まずは、将来自分を支援してくれる人である「任意後見受任者」を決めます。

任意後見受任者は将来自分の判断能力が衰えてきた際に任意後見人として、自分を支援してくれる人です。

そのため、自分や家族が信頼できる人に依頼しておきましょう。

原則として、任意後見受任者は自由に選べるので、家族や親戚といった周囲の人以外に司法書士や弁護士といった専門家にも依頼できます。

STEP② 契約内容を決定

任意後見受任者が決まれば、次に支援して欲しい内容を決めていきます。

自分の判断能力が低下した場合に、何を、どのように支援してもらいたいのかを、あなたのライフプラン沿って決めていきましょう。

例えば、一人で生活することが難しくなったときも自分の希望によって支援内容が変わってきます。

- 在宅でケアを受けたい

- 施設でケアを受けたい

- 病気になったときは◯◯病院にお世話になりたい

まずは自分の希望を整理して具体的な後見内容を決めていきましょう。

後見内容として決めておくべき内容は、主に以下の通りです。

- 任意後見開始後の介護や生活について

- 金銭の使い方や不動産の活用方法、財産の使用および利用方法について

- 任意後見人の報酬や経費について

- 任意後見人に委任する事務(代理権)の範囲について

ただし、本人の希望が法的に実現可能な範囲であるかの判断や決まった内容を法的な文章にすることは法律の知識がないと難しい場合も多いです。

後見内容を決める際には、司法書士や弁護士等といった専門家への相談もご検討ください。

STEP③ 任意後見契約の締結および公正証書の作成

本人の希望をもとに支援の内容を決めたら、契約内容をまとめた原案を公証人役場に持ち込み、公正証書を作成してもらいます。

なお、任意後見契約は法律において公正証書で作成すると決められています。

公正証書は公証人役場という法務省に属する役所で作られる公文書で、高い証明力を持つものです。

以下の全国にある公証人役場一覧から最寄りの役場を探しましょう。

最寄りの役場を確認したら、次に以下の手順で公正証書を作成してもらいます。

- 公証人役場にまとめた原案と必要な資料を提出し、チェックしてもらう

- 公正証書の作成場所と作成日時の予約をする

- 委任者である本人と任意後見受任者が公証人の面前で契約内容を確認し、契約書に署名押印する

体力的な問題などで、公証人役場に行くことができない場合は病院や自宅まで来てもらうことも可能です。

また、公正証書の作成に必要書類と費用は以下の通りです。

| 必要書類 |

|

| 費用 |

|

各書類は、発行日から3ヶ月以内のものをご用意ください。

また、公証人に支払う費用は契約内容によっても変わります。

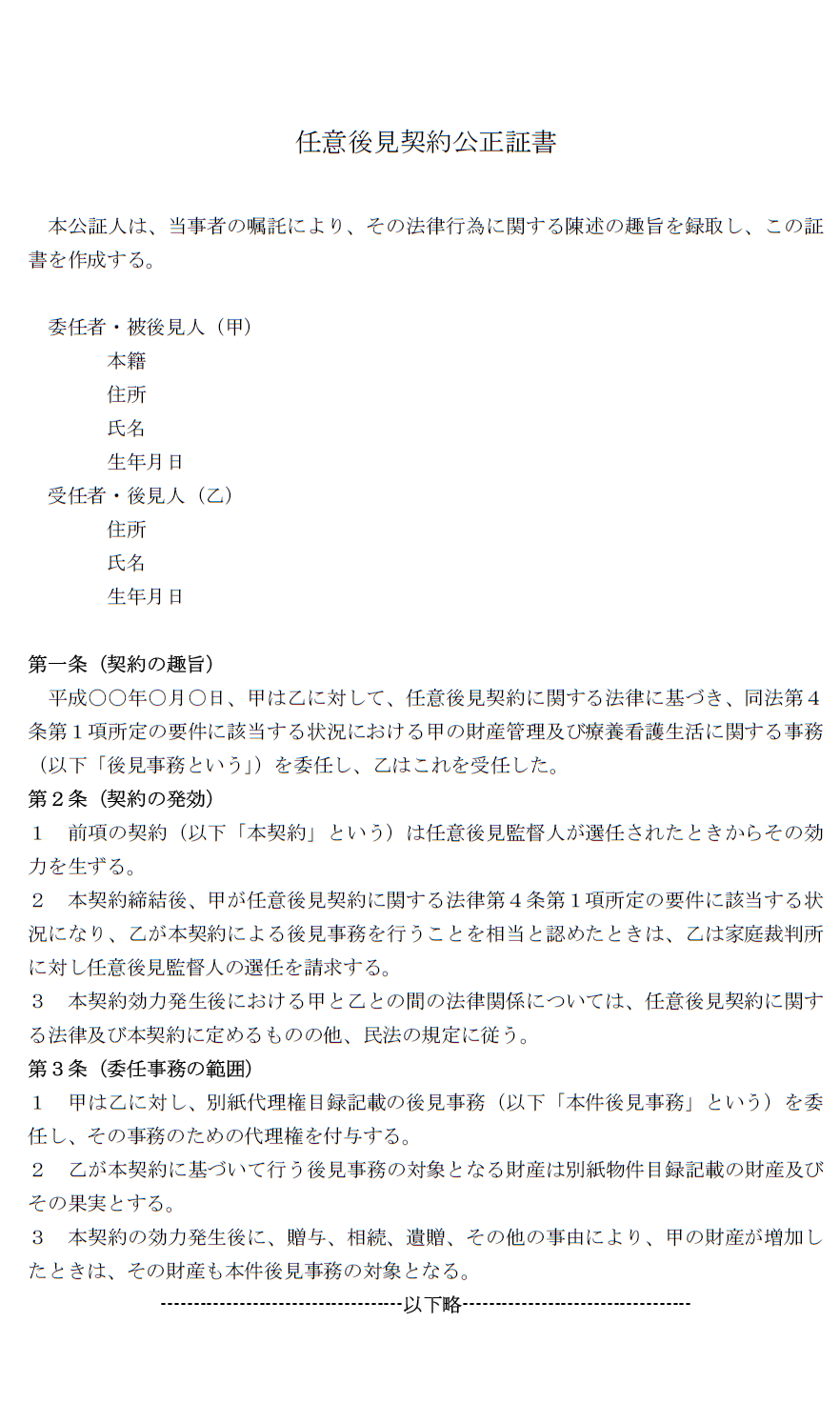

公証人に作成してもらう公正証書の例は、以下の通りです。

【任意後見契約公正証書】

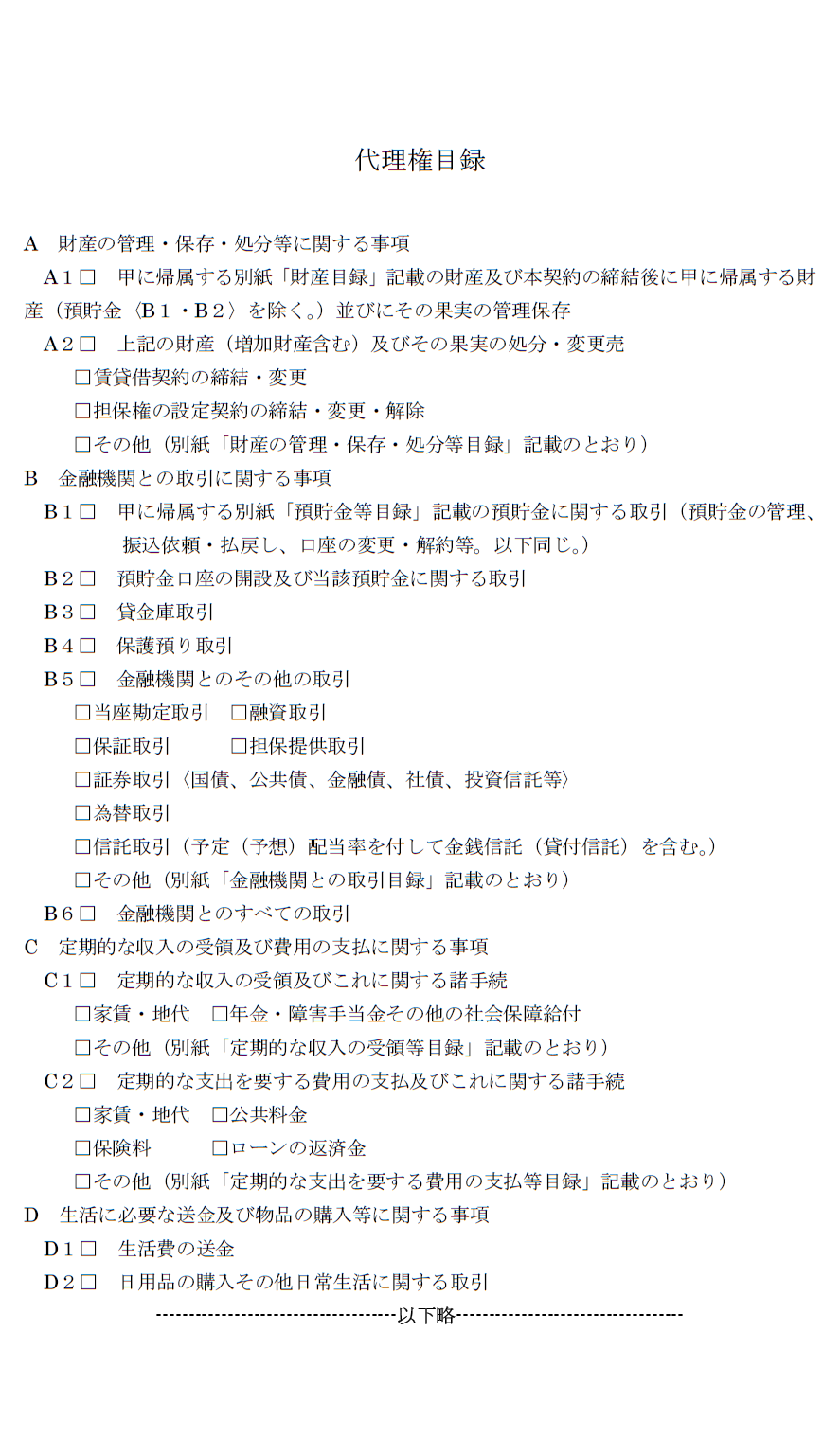

上記の任意後見契約書に付随して作成されるのが、下記のの代理権目録になります。

代理権目録とは、本人が希望する支援内容に必要な代理権限の範囲を一覧にしたものです。

【代理権目録】

STEP④ 公証人から法務局への登記依頼

任意後見契約が締結されると、公証人が法務局に登記の依頼をします。

法務局に登記されることで、任意後見契約の内容(任意後見受任者の氏名や代理権限の範囲など)を公的に証明することができます。

公証人の依頼から2~3週間で登記が完了し、この登記された内容を書面化したものが「登記事項証明書」です。

すぐにこの登記事項証明書が必要になることはないですが、内容を確認しておきたい方は取得してみてもいいでしょう。

法務局で後見登記の登記事項証明書を取得する方法は、下記の通りです。

| 請求できる人 |

等 |

| 取得先 |

|

| 発行手数料 | 1通あたり550円 |

窓口で後見登記の登記事項証明書は、法務局の支店や出張所では取得できないのでご注意ください。

STEP⑤ 任意後見監督人選任の申立て

認知症等で本人の判断能力が不十分になった際には、家庭裁判所へ任意後見監督人を選任してもらうための申立を行います。

任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じます。

任意後見監督人とは判断能力が低下・喪失している本人に代わって、任意後見人となった人が契約通り適切に後見事務を行っているか監督する人です。

任意後見監督人は家庭裁判所が職権で選任し、司法書士や弁護士が選任される場合が多いです。

任意後見監督人に対する報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われます。

任意監督後見人の申立の流れは下記の通りです。

- 申立権限のある人と申立先を確認する

- 必要書類を収集する

- 申立書類の作成と印紙や切手の準備をする

- 家庭裁判所へ申立書類一式を提出する

なお、2章で説明している法定後見人の申立ての手続きと共通する部分は、一部省略しています。

詳細について気になるところがあれば2章でご確認ください。

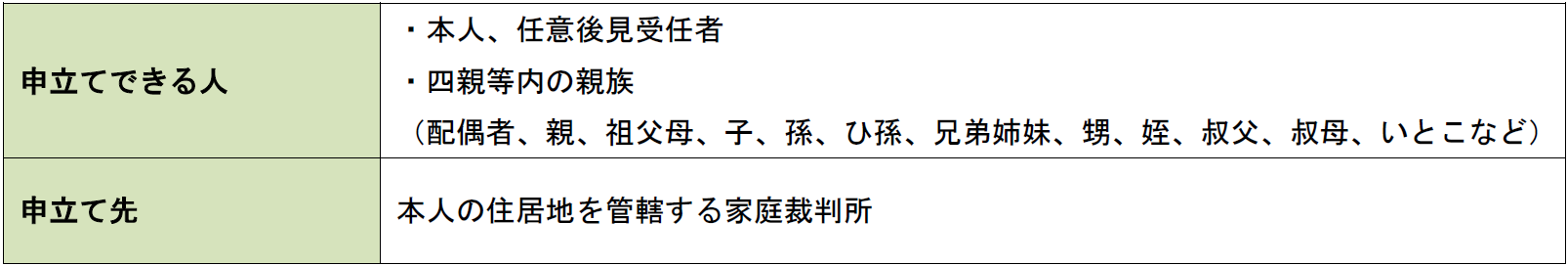

STEP5-1 申立権限のある人と申立先を確認する

まずは、申立できる人と申立先を確認しましょう。

申立をする家庭裁判所は本人の住所地から一番近い家庭裁判所になることが多いですが、念のため以下の裁判所HPで管轄の家庭裁判所を確認しておくと安心です。

裁判所HPはこちら

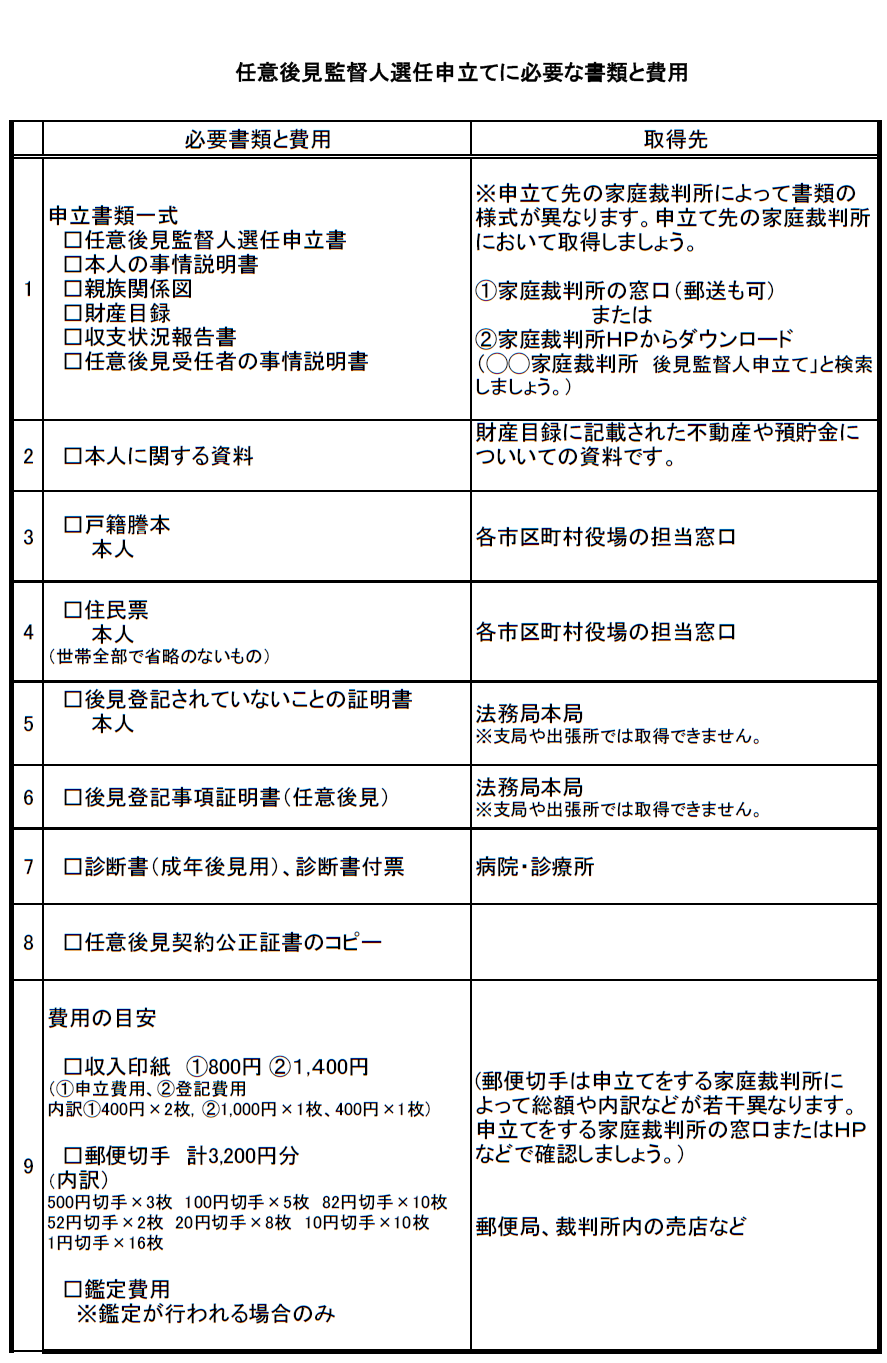

STEP5-2 必要書類を収集する

次に、必要な書類を収集します。

任意後見監督人の申立に必要な書類と費用は、下記の通りです。

一覧表の「本人に関する資料」の詳細は次のような書類です。

【本人に関する資料①】

こちらの資料はすべての方に該当するものなので、本人に応じた書類を準備しましょう。

【本人に関する資料②】

こちらの資料は本人が保有する財産の種類や負債の有無に応じて、該当するものを準備しましょう。

資料を準備するときのポイントは下記の通りです。

- 本人に関する資料のうち「不動産についての資料」は原本の提出が必要

- その他の資料については、A4サイズのコピーで提出する

- 通帳は表紙、見開き1ページ目、過去1年分の記載部分(普通預金欄、定期預金欄)をコピーする

- コピーは拡大、縮小する必要はなく原寸大で問題ない

- マイナンバーの記載がある書類は、その部分を隠してコピーする

STEP5-3 申立書類の作成と印紙や切手の準備をする

必要な書類が準備できれば、次に申立書類を作成します。

申立書類一式と記入例は、それぞれ下記の通りです。

STEP5-4 家庭裁判所へ申立書類一式を提出する

申立書類を作成したら、準備した必要書類、印紙・郵券と一緒に家庭裁判所へ提出しましょう。

提出方法は家庭裁判所へ持参する方法と郵送する方法があります。

STEP⑥ 任意後見監督人の選任

書類の提出が完了したら、家庭裁判所が本人の状況や任意後見受任者の事情などをふまえて審理し、職権で任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人の役割は、任意後見人が適正に事務を行っているのか監督し、定期的に家庭裁判所へ報告することです。

審理の結果は家庭裁判所から書面で任意後見人に郵送されます。

選任された任意後見監督人の情報や任意後見が開始したことについて、登記してもらうため家庭裁判所が法務局に依頼します。

STEP⑦ 任意後見人の仕事開始

任意後見監督人が選任されると、いよいよ任意後見人の仕事が始まります。

任意後見人として財産目録の作成や金融機関や役所への届出等、様々な仕事を行わなければなりません。

また、任意後見人や任意後見監督人が司法書士や弁護士等といった専門家が就いた場合には、報酬を支払う必要があります。

任意後見人を専門家に頼んだときの費用相場を次の章で詳しく確認していきましょう。

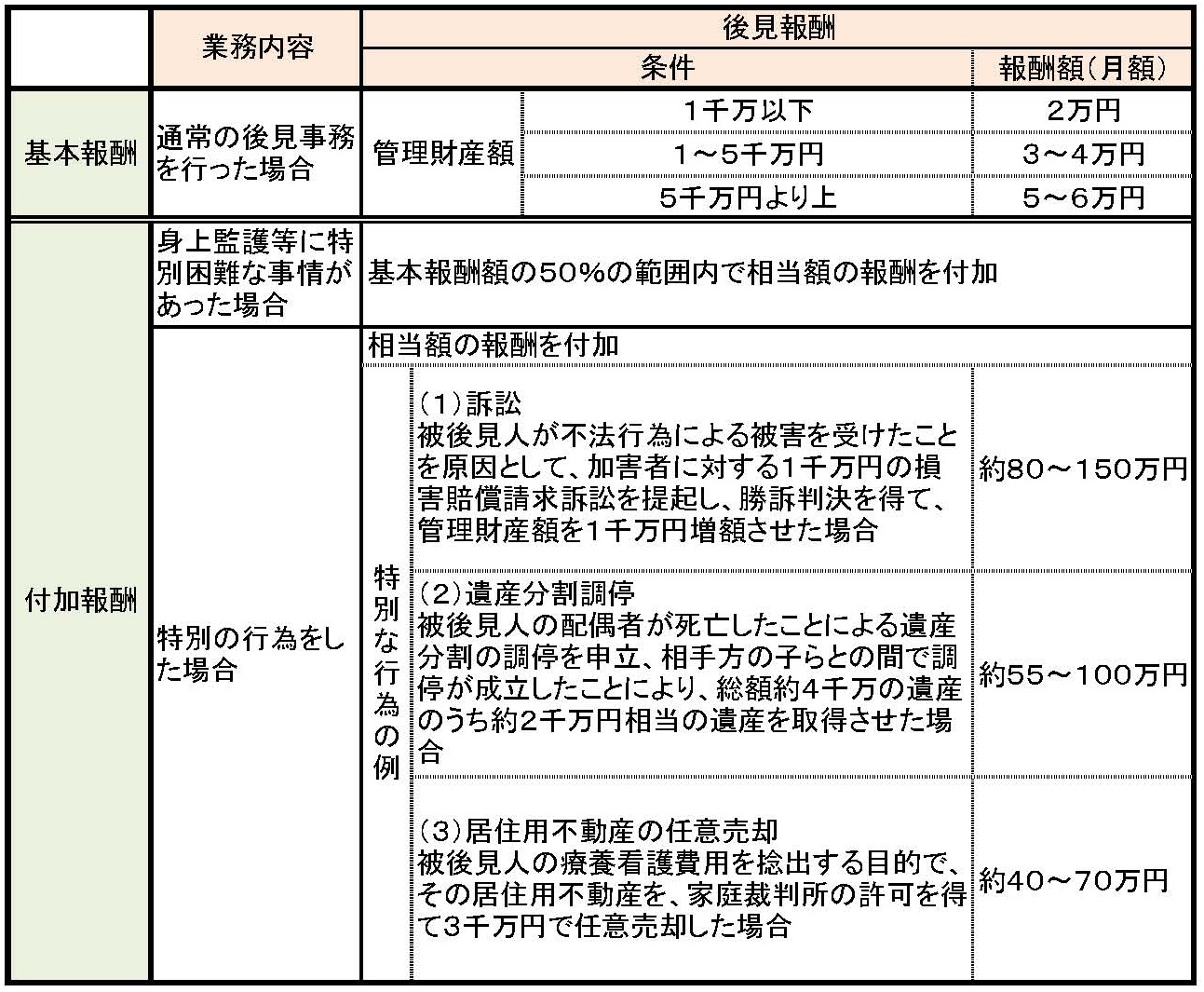

4章 成年後見人を専門家に頼んだ場合の費用相場

親族間に争いがあるときは、公平性を保つために法律の専門家が後見人になることが多いです。

専門家に頼んだ場合は、職業として業務を行いますので費用がかかってきます。

成年後見人としてよく選ばれるのは弁護士や司法書士ですが、裁判所で定めた基準に従い報酬額が決定されるので、司法書士と弁護士による成年後見人の費用の違いはほとんどありません。

また、成年後見人を専門家に頼んだときの費用は、制度を利用している本人の財産から支払われます。

成年後見人に支払う費用は、「基本報酬」と「付加報酬」の大きく2つに分けられます。

それぞれ詳しく確認していきましょう。

4-1 基本報酬

日常的な現預金の出納など、通常の後見業務に対してかかってくる費用です。

管理する財産の額によって月額の目安が決まっています。

4-2 付加報酬

不動産の売却や遺産分割等といった特別な後見業務に対してかかってくる費用です。

こちらは特別な後見業務があった都度発生します。

案件によって業務量が大きく異なるので、それに対応して費用も大きく変わってきます。

家庭裁判所が費用の目安として公開している算定表は次の通りです。

上記の表を見てわかるように、複雑な業務や資産の額が多いほど支払う費用も高くなってしまいます。

成年後見制度は開始すると正当な理由がない限り、制度の取り下げができません。

そのため、専門家が成年後見人になった場合には、長年にわたり報酬の支払いが発生する可能性もあります。

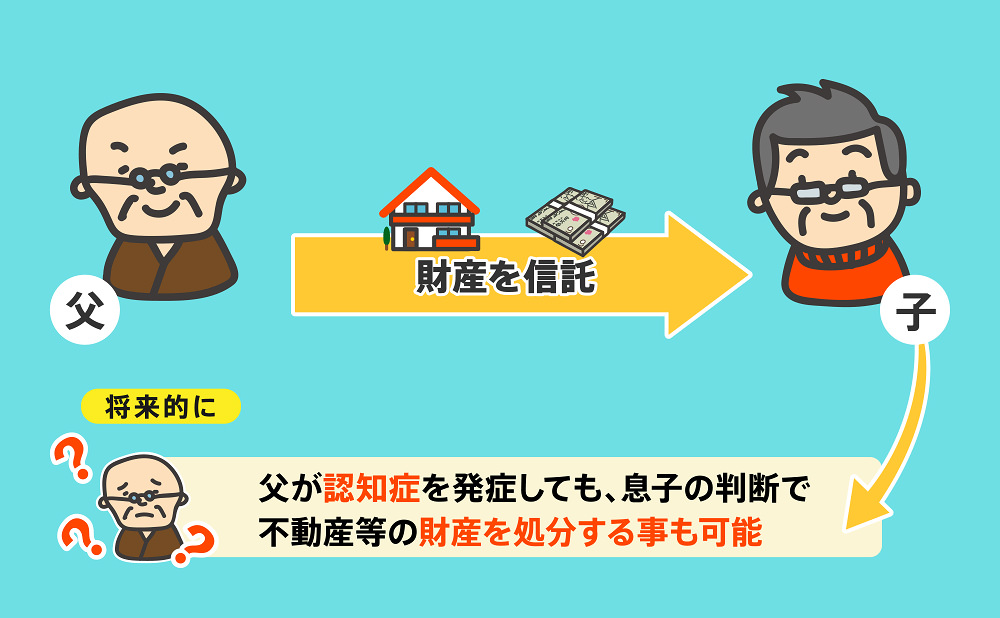

「財産が目減りしてしまうのを避けたい」と考える場合には、成年後見制度ではなく家族信託の活用もおすすめです。

成年後見制度と家族信託の違いを次の章で詳しく確認していきましょう。

5章 成年後見制度と家族信託の違い

成年後見と同様に、認知症に備えた財産管理の制度として「家族信託」という制度があります。

家族信託とは、認知症になる前に家族と信託契約を行い、自分の財産を自ら託す制度です。

家族信託のメリットは、主に以下の通りです。

- 成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる

- 家族間による信託契約なので報酬の支払いが発生しない

- 二次相続対策もできる

その一方で、家族信託はすでに認知症を発症し判断能力を失っている人は利用できません。

すでに認知症を発症しているという場合は、成年後見制度しか選択肢がありません。

成年後見制度と家族信託にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

本人の健康状況や資産状況に応じて使い分け、もしくは併用していくのがおすすめです。

まとめ

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれ手続きの流れが異なります。

成年後見人の申立手続きはどちらも自分で行えますが、手続きは複雑で必要書類の数も多いので、時間や労力がかかってしまいます。

しかし、成年後見制度の手続きを先延ばしにしていると、認知症になった人の財産管理や法律手続きを行えなくなってしまうので、出来るだけ早く手続きや書類の収集を始めるのが大切です。

自分で成年後見人の申立手続きの準備を行えない場合やミスなく手続きを終えたい場合には、司法書士や弁護士等といった専門家に相談するのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、成年後見制度の手続き等に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

成年後見の事例紹介

①認知症を患っている相続人に成年後見人を任命した事例

相続人の中に認知症を発症している方がおり、認知症の進行度を詳しくお聞きした結果、遺産分割や不動産売却などの手続きは難しい状態だったケースです。

認知症の具合的に、遺産相続手続きを進めるためには成年後見人を任命する必要があったので、その対応を進めました。詳しくは、下記リンクの事例紹介ページをご参照ください。

②成年後見人と被後見人が共に相続人のケース

父親が亡くなり遺産を相続人間で分割したいが、母親が認知症で施設に入所しているケースです。

遺産を相続人間で分割するためには、認知症の母親に成年後見人を付ける必要があったのでご提案しました。詳しくは、下記リンクの事例紹介ページをご参照ください。

よくあるご質問

成年後見人の申請手順は?

法定後見人の申立手続きの流れは、

①申立人・申立先の確認

②診断書の取得

③必要書類の収集

④申立書類の作成

⑤面接日の予約

⑥家庭裁判所への申立

⑦審理開始

⑧審判

⑨後見の登記

⑩成年後見人の仕事開始

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶法定後見人の申立手続きの流れ成年後見人の報酬はどのくらい?

司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になった場合の報酬相場は月額3~5万円です。

ご家族が成年後見人になった場合は、報酬を請求しないケースも多いため、無償ということもあります。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶成年後見人の報酬はいくら?成年後見人申立てに必要な書類は?

成年後見人の申立て時には、主に下記の書類が必要です。

・成年後見申立書類一式

・戸籍謄本

・住民票

・後見登記されていないことの証明書

・診断書

▶成年後見人申立ての必要書類について詳しくはコチラ

成年後見制度とは?利用方法からメリットデメリットまで簡単理解!

成年後見制度とは?利用方法からメリットデメリットまで簡単理解! 【簡単解説】任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れ

【簡単解説】任意後見人とは?役割や仕事内容から手続きの流れ 被保佐人について学ぶ:保佐人が必要な状況と成年被後見人の違い解説

被保佐人について学ぶ:保佐人が必要な状況と成年被後見人の違い解説 成年後見人の申立に必要な診断書とは?正しくもらう大事なポイント

成年後見人の申立に必要な診断書とは?正しくもらう大事なポイント 成年後見人とは?必要になる6つのケースと知っておくべき5つの注意点

成年後見人とは?必要になる6つのケースと知っておくべき5つの注意点 成年後見人の報酬相場と請求方法を徹底解説!知っておきたいポイント

成年後見人の報酬相場と請求方法を徹底解説!知っておきたいポイント 家族信託が認知症対策に一番おすすめな7つの理由と具体的な解決事例

家族信託が認知症対策に一番おすすめな7つの理由と具体的な解決事例 【成年後見】認知症を患っている相続人に成年後見人を任命した事例

【成年後見】認知症を患っている相続人に成年後見人を任命した事例 【成年後見】成年後見人と被後見人が共に相続人のケースでの特別代理人の必要性

【成年後見】成年後見人と被後見人が共に相続人のケースでの特別代理人の必要性

(まだ評価がありません)

(まだ評価がありません)