遺された家族の相続トラブルを回避したい!

自分が希望する遺産分割を実現したい!

このような方には遺言書の作成がおすすめです。

しかし、いざ遺言書を作成しようとしても何から始めて良いかわからない人も多いのではないでしょうか。

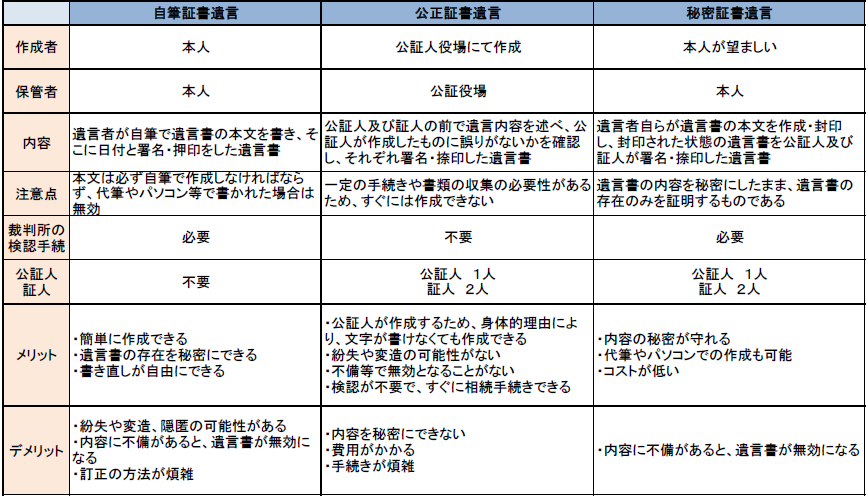

相続対策で作成する遺言書には大きく分けて3種類あり、それぞれメリットやデメリット、作成方法や費用が異なります。

自分に合った方法で遺言書を作成できるように、本記事ではこれらの内容をわかりやすく確認していきましょう。

遺言書を作成すれば、未然に相続トラブルを防げますし、遺族の精神的、経済的な負担を解消できる場合があります。

亡くなった後に遺された家族が「遺言書を作成しておいてくれれば、こんなことにはならなかったのに」と思われないようにするために、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書を作成すれば、遺族同士のトラブルや相続手続きの負担を減らせます。

遺言書には複数の種類があり、自分に合った内容を作成する際には専門的な経験や知識も必要になります。

目次

1章 遺言書とは

遺言書とは、故人が相続の希望を記しておく書類です。

遺言書を作成しておけば、自分が亡くなった後に希望する人物に希望する財産を引き継げます。

逆に、遺言書を作成していないと相続人全員で遺産分割協議を行い、相続方法を決める必要があり、相続トラブルに発展する恐れもあります。

遺言書を作成する目的は大きく3つです。

- 財産を遺す人の意見や希望を実現するため

- 相続トラブルの発生を防止するため

- 相続手続きを円滑に行うため

まずは上記3つの目的をふまえ、自分が遺言で何を実現したいかをはっきりさせましょう。

遺言書の作成目的によって、記載する内容や作成する遺言書の種類が変わってくるからです。

なお、遺言書と似ている言葉に「遺書」と「遺言状」があります。

それぞれ確認していきましょう。

1-1 遺言書と遺書の違い

遺書とは、自分が亡くなった後に家族や友人、世話になった人に対して書く手紙です。

遺書には遺言書と異なり、希望の遺産分割方法を記していたとしても法的拘束力はありません。

1-2 遺言書と遺言状の違い

遺言書と遺言状は同じものを指す言葉です。

そのため、遺言書作成時に表題を「遺言状」としても全く問題はなく、効力がなくなることもありません。

ただし、一般的には「遺言書」という言葉が使用されるケースが多いです。

2章 遺言書は3種類に分けられる

相続対策で作成する遺言書は、大きく以下の3種類に分けられます。

- 自筆証書遺言:公正証書として作成する

- 公正証書遺言:すべて自分で作成する

- 秘密証書遺言:内容を秘密にしておきたい

それぞれ上記のように、メリットやデメリット、作成方法が異なります。

遺言書を作成する目的に応じて選ぶのが良いでしょう。

次の章では種類別に遺言書の作成方法を解説していきます。

3種類ある遺言のうち、断然おすすめなのが公正証書遺言になります。

なぜなら、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため間違いがなく、また、公証人役場で長期間保管してくれるので、紛失や破棄、改ざんされる恐れもありません。

さらに他の遺言と比べ、相続発生後に裁判所で検認手続きをする必要もありません。

デメリットとして費用がかかることが挙げれますが、5,000万円程度の財産であれば10万円以内で作成できるので、内容の不備により遺言が無効になったり、紛失や破棄されるリスクを考えれば、公正証書で作成しておく価値は十分あると言えるでしょう。

3章 自分で遺言書の作成する方法と必要書類

遺言書の種類別に作成時の流れや必要書類を確認していきましょう。

- 自身が所有している財産を把握する

- 財産を特定できる資料を準備する

- 「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める

- 遺言を書く

- 遺言書を封筒に入れて封印する

なお、秘密証書遺言を作成する人は非常に少ないので、本記事では省略させていただきます。

3-1 自筆証書遺言の作成方法と必要書類

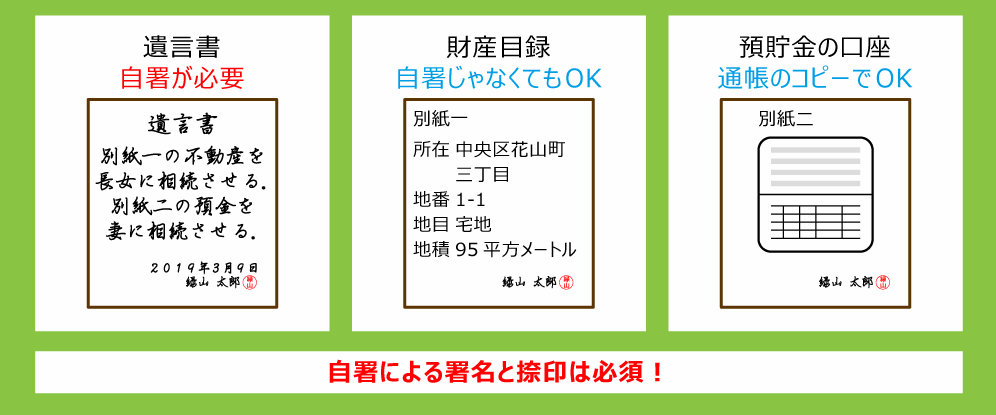

自筆証書遺言はその名の通り、自分で書いて遺言を残します。

遺言書の本文については、必ず自筆(手書き)で日付氏名も自筆して押印をしなければなりません。

しかし、財産目録(遺産の明細)については自筆ではなくて下記の3つの方法で作成可能です。

- パソコン等ワープロで打った財産目録の作成

- 不動産に関しては登記事項証明書を添付

- 預貯金については通帳のコピーを添付

このように、自筆証書遺言はきちんとルール通りに自分で作成すれば、費用もかからないため最も手軽な遺言方法といえます。

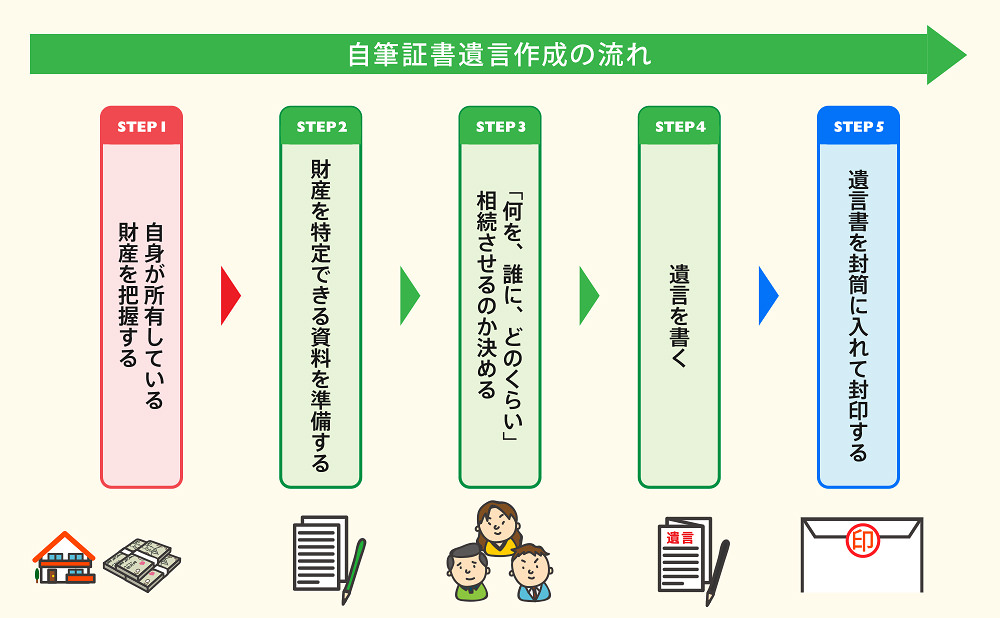

自筆証書遺言を作成する流れは、下記の通りです。

それぞれ詳しく確認していきましょう。

STEP① 自身が所有している財産を把握する

はじめに、自分が所有する財産について、財産の種類、財産の額を把握しましょう。

公正証書遺言作成時と同様に、紙に書き出すなどして、漏れなく財産を把握していきます。

STEP② 財産を特定できる資料を準備する

遺言書には、財産特定のため正確な情報を記しておく必要があるので資料を準備しましょう。

財産の記載が不明瞭なことが原因で、相続人の間で紛争に発展してしまえば元も子もないからです。

例えば、不動産であれば「登記簿謄本」、預貯金なら「銀行名、支店名、口座番号」をもとに財産の特定を行います。

なお、記載されている内容から財産が特定できない場合、法務局や銀行が名義変更に応じてくれない可能性もあるのでご注意ください。

STEP③ 「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める

相続させる財産が明確になれば「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決めます。

公正証書遺言作成時と同様に、以下を決めていきましょう。

何を:どの財産を

誰に:どの相続人(受遺者)へ

どのくらい:どれくらいの割合で

なお、遺言書作成時にはあわせて遺言執行者を決めておくと安心です。

相続人が円滑に相続手続きを行えるように、遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために必要な手続きを行う人です。

遺言執行者を定めておくことで、預貯金などの口座数が多い場合や相続人以外の人に財産を承継してさせる遺贈の場合に相続手続きがスムーズに行えるようになります。

遺言執行者は財産を受け取る人の中から選ぶか、弁護士や司法書士へ依頼することも可能です。

法的な手続きに自信のない人や中立的な第三者に手続きを任せたい人は専門家へ事前に相談してみましょう。

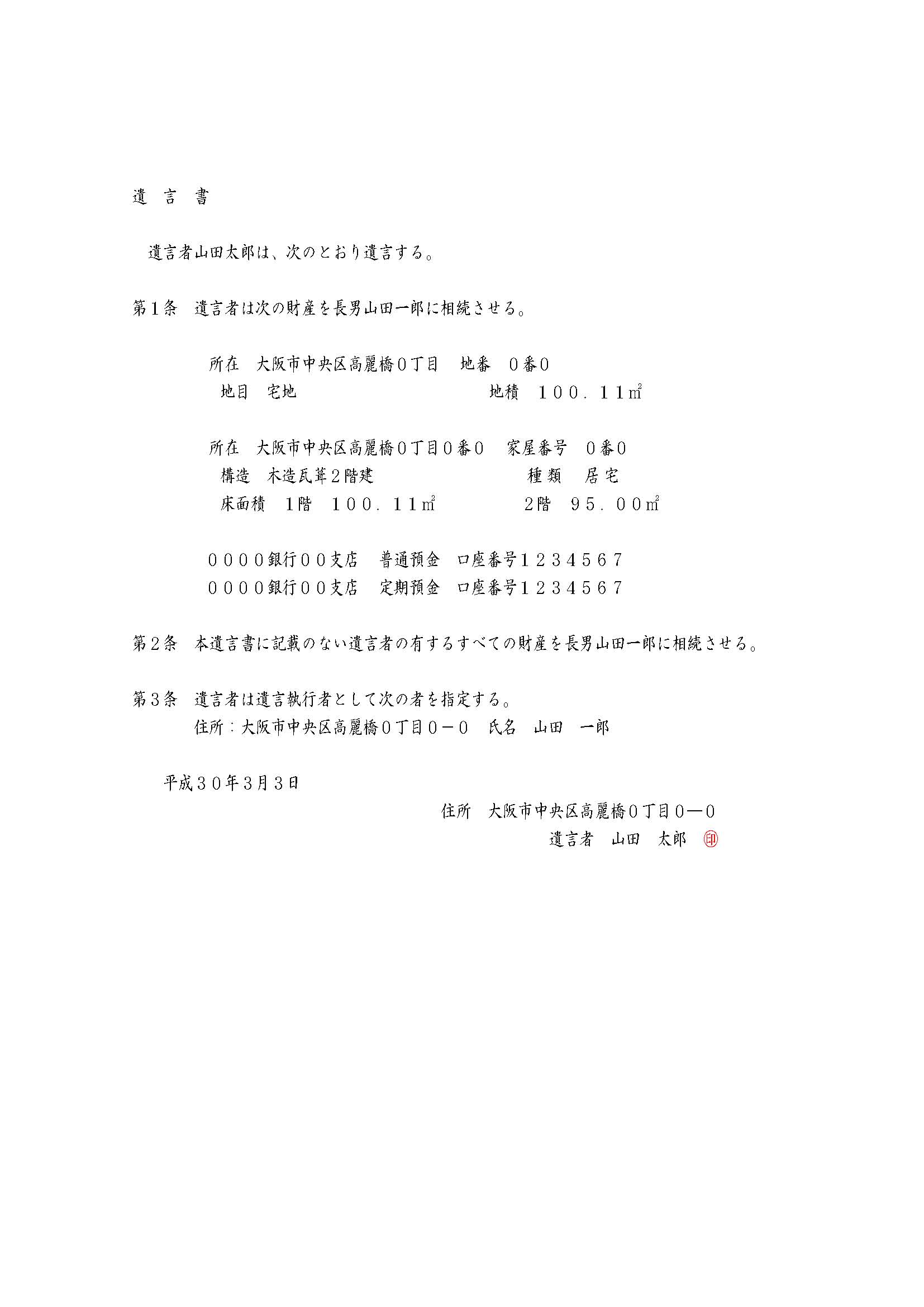

STEP④ 遺言を書く

先ほど解説したように、自筆証書遺言はすべて自筆で記入する必要があります。

作成時には下記のポイントを守りましょう。

【遺言を書くときに守っておきたいこと】

- 「全文、日付、氏名」をすべて手書きする

- 署名、押印をする

【遺言を書くときに注意したいこと】

- 日付だけでなく、年月日を書く

- 誰が見てもわかる明瞭な字体で書く

- 財産の特定は資料に基づいて正確に書く

- 氏名に略称を使わず、戸籍に記されている正確な漢字を使う

【作成方法についてのアドバイス】

- 耐久性のある丈夫な紙を用意する

- 消せない油性のペンなどで書く

- シャチハタは使わず、できれば実印で押印する

- 遺言書が複数枚にわたるときは、ホッチキスで合綴し割印する

なお、間違えて書いてしまった場合の修正は、法律で決まっている厳格な方法で行わなければなりません。

法律で決められた方法で修正できていないと無効になる可能性もあるので、できれば一から書き直すことをおすすめいたします。

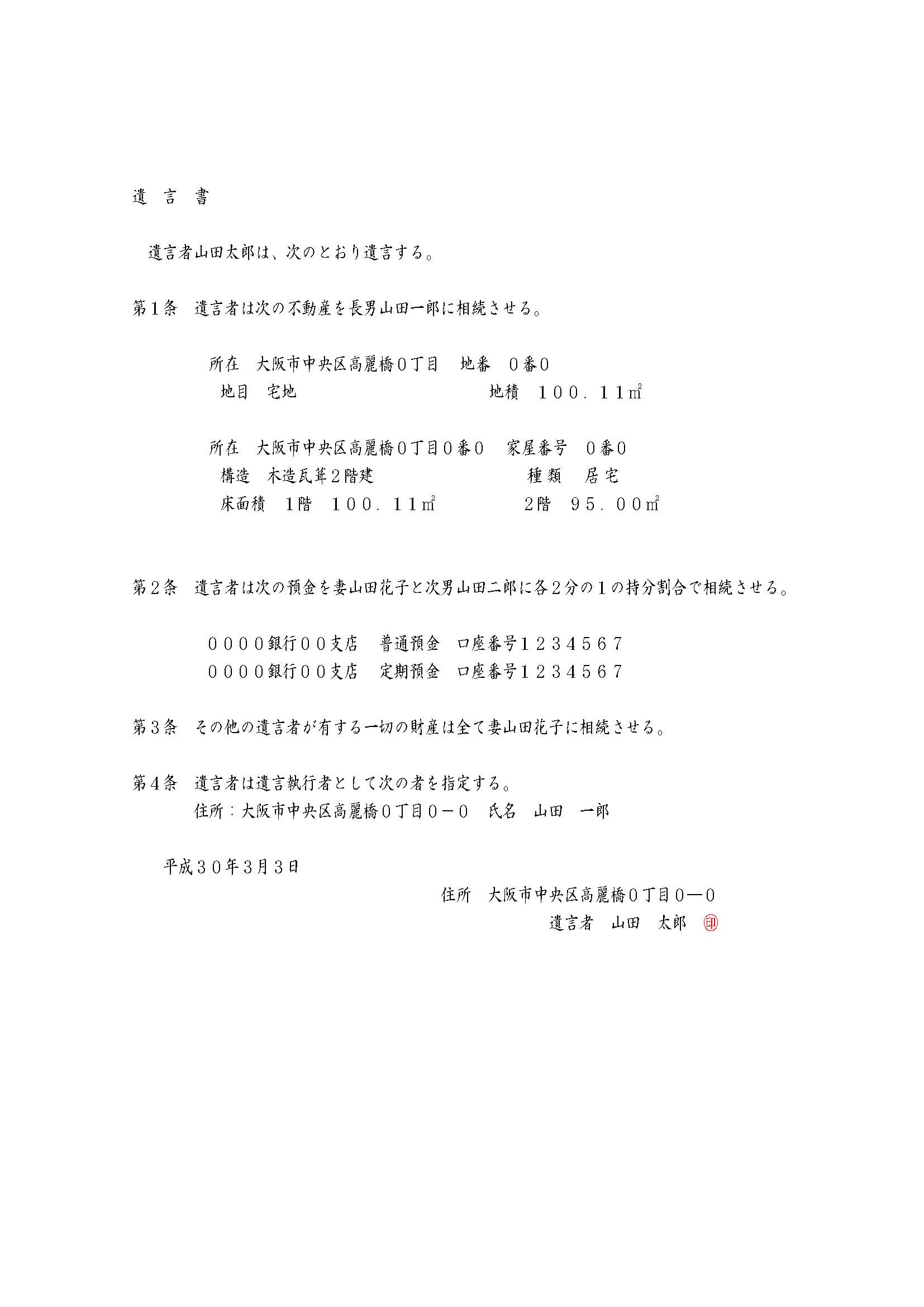

本記事では、ケース別の自筆証書遺言の作成例をいくつか紹介します。

【サンプル①】相続人のうち1名に全ての財産を相続させたい場合

【サンプル②】相続させたい財産や相続割合を指定しておきたい場合

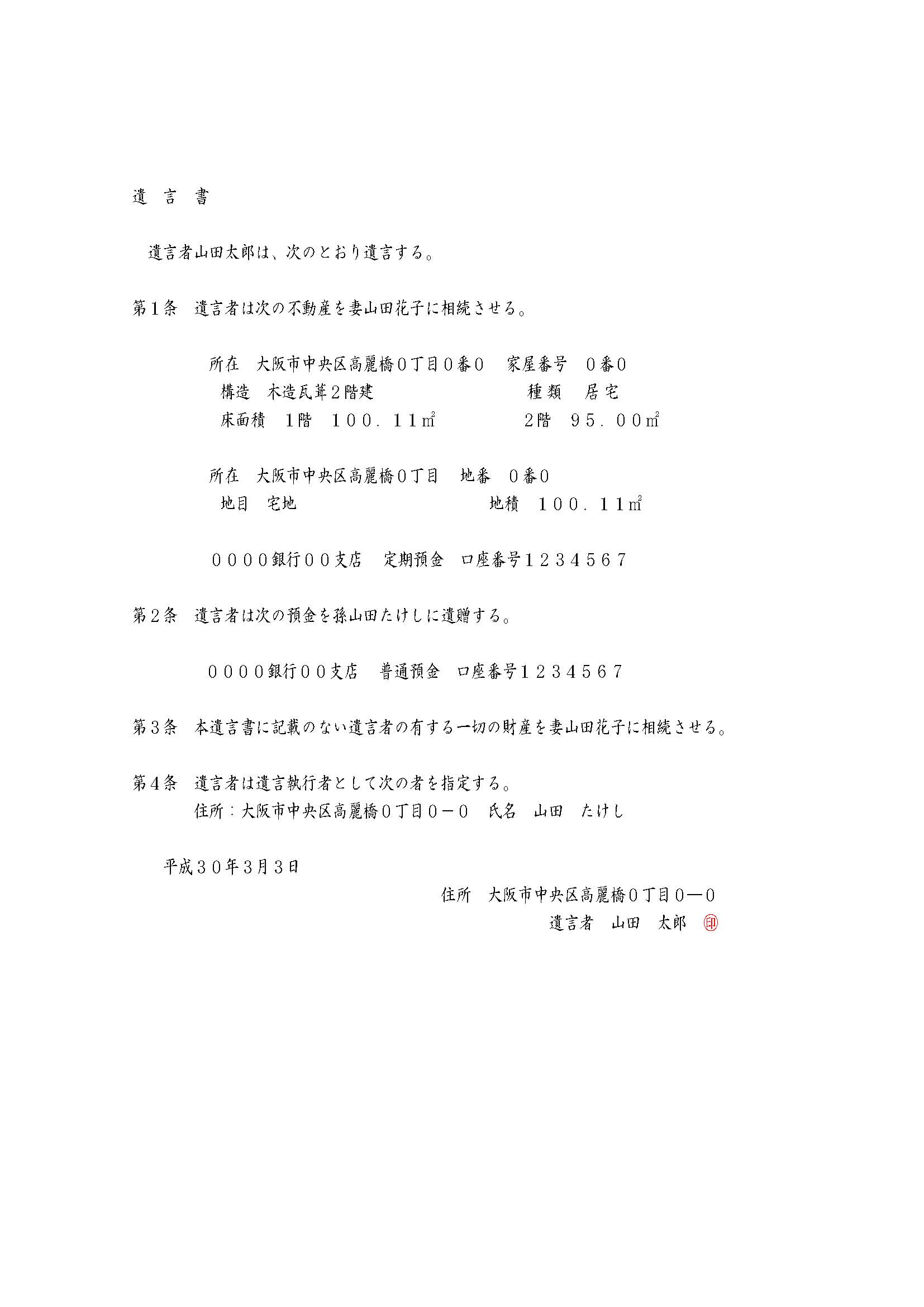

【サンプル③】法定相続人でない人にも一部相続させたい場合

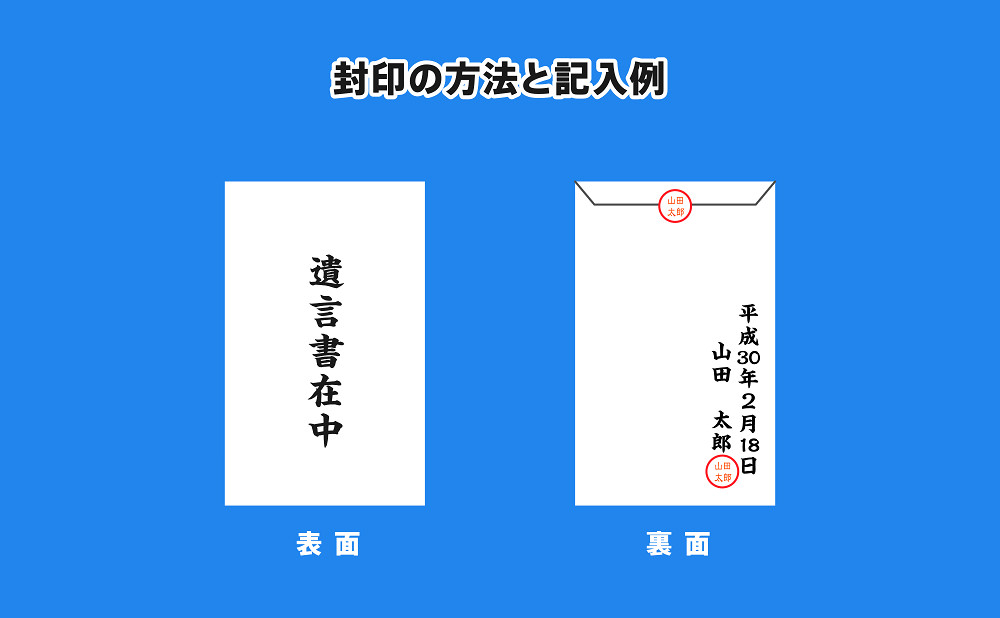

STEP⑤ 遺言書を封筒に入れて封印する

遺言書を封筒に入れること、封印することは法律で決めれられた要件ではありません。

しかし、変造や改ざん防止のため、封筒に入れて封印しておくことをおすすめします。

また、「誰が書いた遺言書か」を明確にしておくため封筒には次のように書いておきましょう。

なお、相続法の改正により自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されました。詳しく解説していきます。

相続法の改正により2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度がスタートしました。

従来「自筆証書遺言」は自ら保管しなければならないため、災害や不注意により滅失・紛失したり、隠匿や改ざんされる恐れもありました。

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえば、そのようなリスクを回避可能です。

また、法務局で保管している自筆証書遺言については、偽造、変造等のリスクがないため、家庭裁判所での遺言検認の手続きが不要になりました。

詳しくは相続法改正について、詳しく書いている以下の記事でご確認ください。

なお、本章で解説したように遺言書の作成は自分で行うことも可能です。

ただし、遺言書作成時にはいくつか注意すべき点もあります。

次の章で詳しく確認していきましょう。

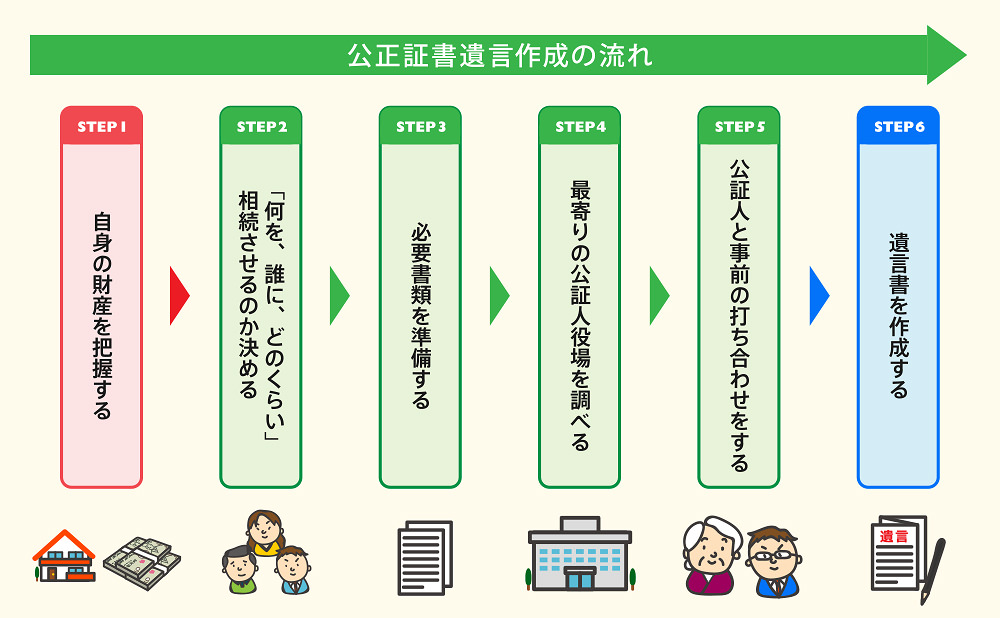

3-2 公正証書遺言の作成方法と必要書類

公正証書遺言は公証人の関与のもと、証人2名が立会い作成する遺言です。

公正証書遺言作成時の流れは、下記の通りとなっています。

手順ごとにそれぞれ詳しく解説していきます。

STEP① 自身の財産を把握する

はじめに自分が所有する財産について、財産の種類や金額を把握することが大切です。

紙に書くなどの方法で整理しながら、自分の資産状況を確認していきましょう。

どんな財産が相続財産に含まれるのかは、下記の記事も参考にしてみてください。

STEP② 「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決める

財産が明確になれば「何を、誰に、どのくらい」相続させるのかを決めます。

- 何を:どの財産を

- 誰に:どの相続人(受遺者)へ

- どのくらい:どれくらいの割合で

遺言したい内容を整理して紙に書いておけば、公証人との打ち合わせもスムーズにいくでしょう。

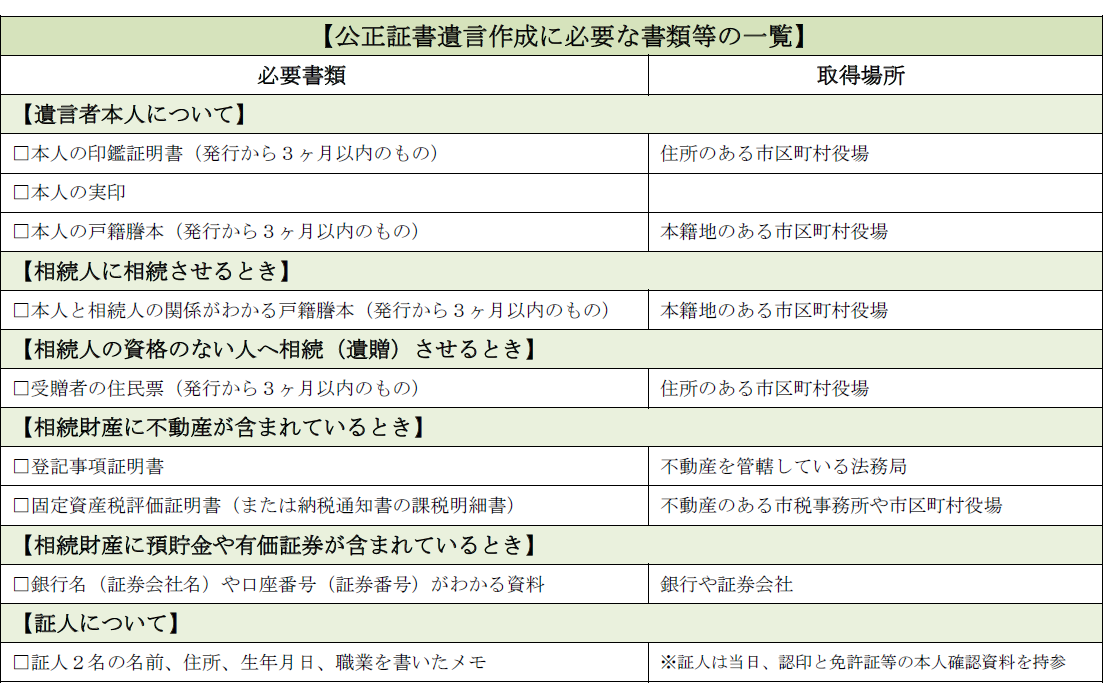

STEP③ 必要書類を準備する

遺言の内容が決まれば、次に公正証書遺言の作成に必要な書類を準備します。

必要書類は、下記の通りです。

公正証書遺言の作成するには証人2名を準備しなければなりません。

証人の準備方法は次の3つです。

- ご自身で証人になってくれる人を探す

- 司法書士や弁護士などの専門家に依頼する

- 公証人役場で証人を準備してもらう

なお、以下の人は証人になれないのでご注意ください。

- 推定相続人や受遺者、配偶者、直系血族

- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

証人について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参考にしてください。

STEP④ 最寄りの公証人役場を調べる

公証人役場は全国に約300ヶ所あるので、最寄りの公証人役場を探しましょう。

STEP⑤ 公証人と事前の打ち合わせをする

いきなり公証人役場に行っても、その場では遺言書を作成できません。

事前に担当してくれる公証人と打ち合わせし、遺言書の案を作ってもらために必要な資料を提出しましょう。

公証人との主な打ち合わせ内容は、下記の通りです。

- 遺言者について

- 相続人について

- 遺言の内容

- 証人の準備について

- 遺言作成の日時、場所

遺言書の作成場所は原則「公証人役場」になりますが、体調不良や歩行困難などの理由があれば、ご自宅や病院へ公証人が出張してくれます。

また、公正証書作成時には手数料がかかります。

公正証書を作成する際には、公証人へ手数料を支払う必要があります。

手数料の金額は一律でなく、財産の額、遺言の内容、公証人の出張の有無によって変動します。

手数料の計算方法は法律で定められていますが、計算方法は複雑なので公証人に見積してもらいましょう。

公証人手数料の目安は以下の通りです。

- 公証人役場で作成する場合:財産額が1億円以下の場合は3万円~8万円程度

- 公証人に出張してもらい作成する場合:財産額が1億円以下の場合は8万円~15万円程度

この手数料は遺言の作成当日に現金で支払います。

その他、作成費用について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参考にしてください。

STEP⑥ 遺言書を作成する

公証人との打ち合わせが完了したら、遺言書を作成していきましょう。

作成当日の流れは、下記の通りです。

- 公証人が遺言者、証人の本人確認をおこなう

- 公証人が遺言書の原案を読み上げる

- 遺言者、証人が遺言内容を確認する

- 遺言者、証人、公証人が遺言書原本に署名押印する

- 遺言書の正本、謄本の交付を受ける

- 公証人手数料を支払う

以上で、公正証書遺言の作成は完了ですが、最後に一点だけ注意していただきたいことがあります。

それは「公証人は相続対策や相続トラブル防止の提案・アドバイスはしてくれない。」ことです。

公証人は遺言者の希望するとおりの遺言書を作成してくれますが「相続対策の提案」や「トラブル防止のためのアドバイス」は原則してくれません。

「相続対策」や「相続トラブルの防止」のための提案やアドバイスを受けた上で、遺言の内容は決めたい人は事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談しておくことをおすすめします。

4章 相続登記の事例紹介

①遺言の秘密保持を希望し(公正証書)遺言を作成したケース

何も贈与をしてこなかった息子に何か財産を遺したいが、その考えを秘密にしたいケースです。

相談者には想定される相続人が息子と娘の2人がいます。そして娘は贈与をもらっていたが、息子は何ももらっていないので何か財産を遺してあげたいと考えておられました。、詳しくは、下記リンクの事例紹介ページをご参照ください。

5章 遺言書作成時の注意点

相続トラブルの回避や自分の希望する相続を実現するために遺言書を作成するのであれば、以下の点に注意しておきましょう。

- 家族に遺言書を作成したことや保管場所を伝える

- 遺留分について検討しておく

- 財産内容を詳細に書いておく

それでは各項目について詳しく、詳しく確認していきましょう。

5-1 家族に遺言書を作成したことや保管場所を伝える

せっかく遺言書を作成しても、死後に遺言書が発見されない、もしくは遺言書を紛失してしまうと作成した意味がなくなってしまいます。

自分が亡くなった後に遺言書を見つけてもらうためにも、遺言書を作成したことや保管場所を家族に伝えておきましょう。

公正証書遺言を作成した場合には「公正証書遺言を作成した事実」だけを家族に伝えておけば、自分の死後に相続人が遺言書を再発行できるので安心です。

なお、公正証書遺言の再発行は作成者本人が死亡した後しか受け付けてもらえません。

遺言書を作成したことを家族に伝えたくない場合には、死後に発見されないリスクを減らすために、家族が見つけやすい場所に保管しておきましょう。

そして、自筆証書遺言は紛失や盗難、破棄されてしまう恐れがあるので保管場所に注意が必要です。

一方で公正証書遺言は紛失や盗難、破棄のリスクがないのでその点では自筆証書遺言よりもおすすめできます。

5-2 遺留分について検討しておく

遺言を書いておく際には「遺留分」を検討しておきましょう。

遺留分とは、法定相続人が最低限の財産を承継できる権利を保証する制度です。

例えば、長男に全ての財産を相続させるなどと記載した遺言書は遺留分トラブルに発展する恐れがあります。

遺留分が原因で相続トラブルになると、双方が弁護士を雇う場合もあり、裁判に数年間かかる恐れもあります。

遺言書作成時に遺留分を考慮しておけば、相続トラブルに発展して余計な費用や時間がかかるなどのリスクを軽減できます。

ただし、事情によっては遺留分を侵害する内容の遺言を書かざるを得ないこともあるでしょう。

その際には遺留分を請求されることを想定しておき、遺言内容をアレンジする、遺留分相当額の資金を準備しておくなどの対策が必要です。

相続に詳しい司法書士や弁護士などに事前に相談しておくのも良いでしょう。

詳しい準備や対策についてはこちらの記事もご覧ください。

5-3 財産内容はできるだけ詳細に書いておく

あなたが亡くなった後、相続する人は遺言書を使って預貯金や証券口座、不動産の名義変更を行わなければなりません。

その際に財産内容の詳細がわからないと、相続手続きに漏れが発生する、財産の在処を調査するのにすごく時間がかかるなどの恐れがあります。

財産を相続する人が漏れなく、スムーズに手続きできるよう預金口座や不動産の所在は明確にしておきましょう。

このように、遺言書作成時にはいくつか注意すべきことがあります。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、これらを考慮して遺言書を作成してもらえますし、相続対策や節税対策に関してアドバイスを受けた上で遺言書の作成を行えます。

次の章では、遺言書作成を専門家に依頼するときの費用や選び方を詳しく解説していきます。

6章 遺言書作成を専門家に依頼するメリットや費用相場

遺言書は自分で作成するだけでなく、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能です。

自分で作成するときと比較したメリットやデメリットを確認していきましょう。

6-1 専門家へ依頼する6つのメリット

遺言書の作成を専門家へ依頼するメリットは、下記の6つです。

- 相続対策、相続トラブル防止などについて適切なアドバイスをしてくれる

- 遺言者の希望や事情を汲み取り、ベストな遺言案を提示してくれる

- 将来、保有財産や家族構成の変更があったときでも、できるだけ書き直ししなくて良い文章案を考えてくれる

- 遺言者が亡くなった後、相続人が引き続き事情を知っている専門家へ相談できる

- 煩雑な公証人役場との打ち合わせを代行してくれる(公正証書遺言の場合)

- 司法書士や弁護士が証人になってくれる(公正証書遺言の場合)

一方で専門家に依頼した場合には費用がかかるのがデメリットといえるでしょう。

6-2 専門家への依頼費用

司法書士や弁護士などの専門家に遺言書を作成を依頼する際には、業種によって費用が増減するのではなく、財産額や遺言の内容、作成した遺言書の保管サービスなどによって増減する傾向にあります。

公正証書遺言の作成を依頼した場合の目安としては、10~20万円程度の費用になることが多いです。

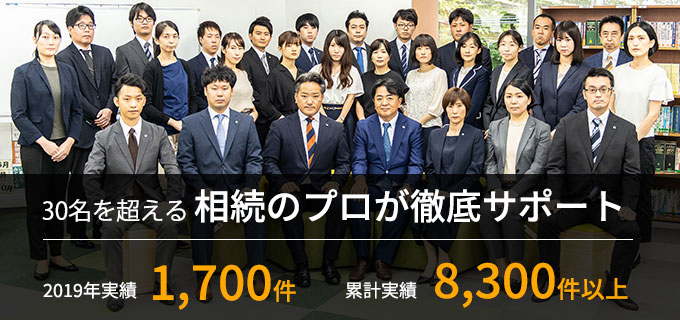

当事務所では、公正証書遺言の作成を税込7万5,900円からお受けしています。

6-3 依頼する専門家の選び方

遺言書作成の相談先としては、一般的に弁護士や司法書士、行政書士などの専門家が挙げられますが、どの専門家に相談したら良いという答えはありません。

というのも、資格を持っていたとしても相続や遺言の実務に精通しているとは限らないからです。

自分の希望する遺産分割を行うための遺言書を作成したいのであれば、相続に関する知識や実務経験が豊富な専門家に依頼するのが良いでしょう。

専門家を探すときには知人や親戚に信頼できる専門家を紹介してもらうのも良いですが、インターネットで検索するのも手軽でおすすめです。

- 相続や遺言の専門のホームページがある

- ホームページに遺産整理や成年後見など、相続に関する幅広い情報が記載されている

- HPに相続や遺言の取扱件数が表示されている

- 相続に関するセミナーを頻繁に開催している

まとめ

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類がありますが、いずれも自分で作成可能です。

相続トラブルを回避したい人や遺された家族の相続手続きの負担を軽減したい人は、本記事で紹介した流れに沿って遺言書の作成を検討してみてください。

また、遺言書は自分で作成するだけでなく、司法書士や弁護士に作成を依頼することも可能です。

専門家に依頼すると費用はかかるもののミスのない遺言書を作成できますし、相続対策や遺言書に記載する内容に関する提案も受けられるのデメリットが大きいです。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

一番簡単に書ける遺言書はどれ?

相続対策に使用できる遺言書は主に3種類ですが、中でも自筆証書遺言は最も手軽に作成可能です。

▶自筆証書遺言について詳しくはコチラ遺言書の書き方とは?

自分で遺言書を書く場合には、自筆証書遺言を作成するのが良いでしょう。

自筆証書遺言を作成する流れは、下記の通りです。

①自分の財産を把握する

②各種資料を用意する

③遺言できる事項を確認する

④遺言内容をじっくり考える

▶自筆証書遺言の作成方法について詳しくはコチラ

(-1 評価, 1 投票)

(-1 評価, 1 投票)