「生前に高額な財産をもらっている人がいて、遺産を平等に分けると不公平感がある」

相続人の中に不動産をもらっている人や、高額な資金援助を受けている人が、相続時に他の相続人と同じように相続すると不公平感があるという方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合に用いられるのが、特別受益という考え方です。

特別受益とは、ある相続人が亡くなった人から特別に得ていた利益です。

相続発生前に特別受益を受けていた人(特別受益者)がいる場合、他の相続人は特別受益も相続財産に含めるように主張できます。

そうすることによって、生前に財産を受け取った財産を考慮した相続を実現できます。

とはいえ「特別受益」というものは、聞き馴染みのないものですので、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「特別受益」とは何か、言葉の意味や該当するケースについて詳しく解説します。

目次

1章 特別受益とは

特別受益とは、ある相続人が亡くなった人(被相続人)から特別に得ていた利益です。

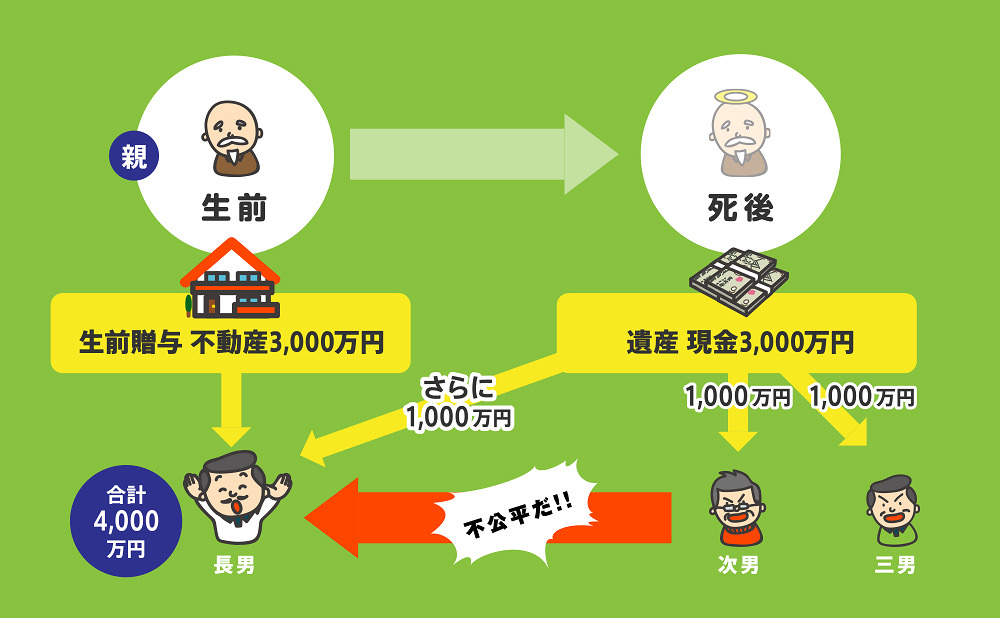

たとえば、父親が死亡して子供たち3人が相続するケースを考えてみましょう。

この場合、民法の定める法定相続分は子どもたち3人がそれぞれ3分の1ずつです。ただ、父親は生前、長男に居住用の不動産を贈与していたとしたら、不動産を無視して兄弟が3分の1ずつにすると、次男や三男にとって不公平となります。

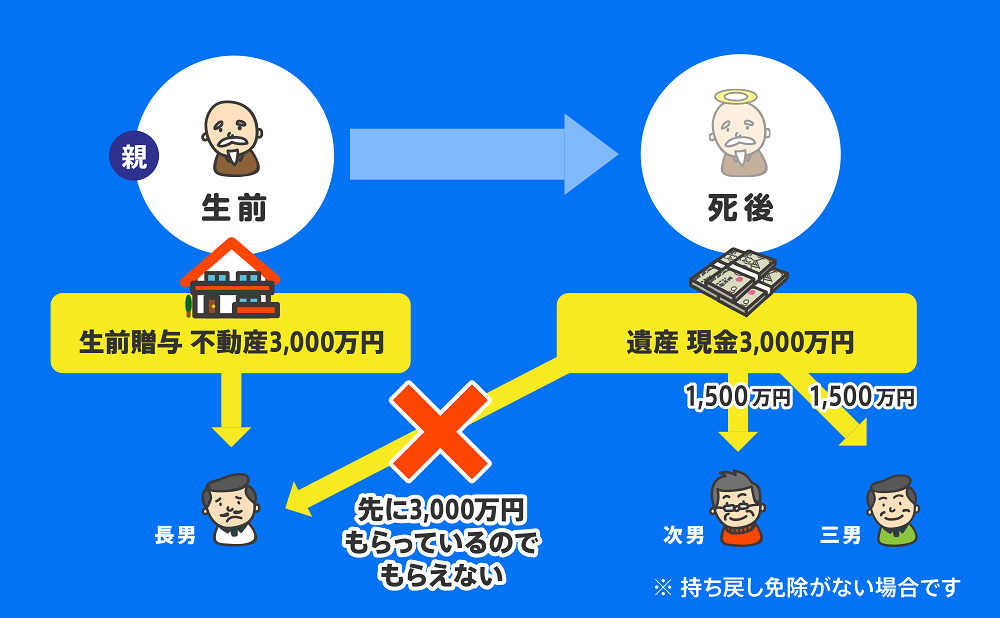

そこで、不動産をもらった分、長男の遺産取得分を少なくするのが特別受益の持ち戻し計算の考え方です。

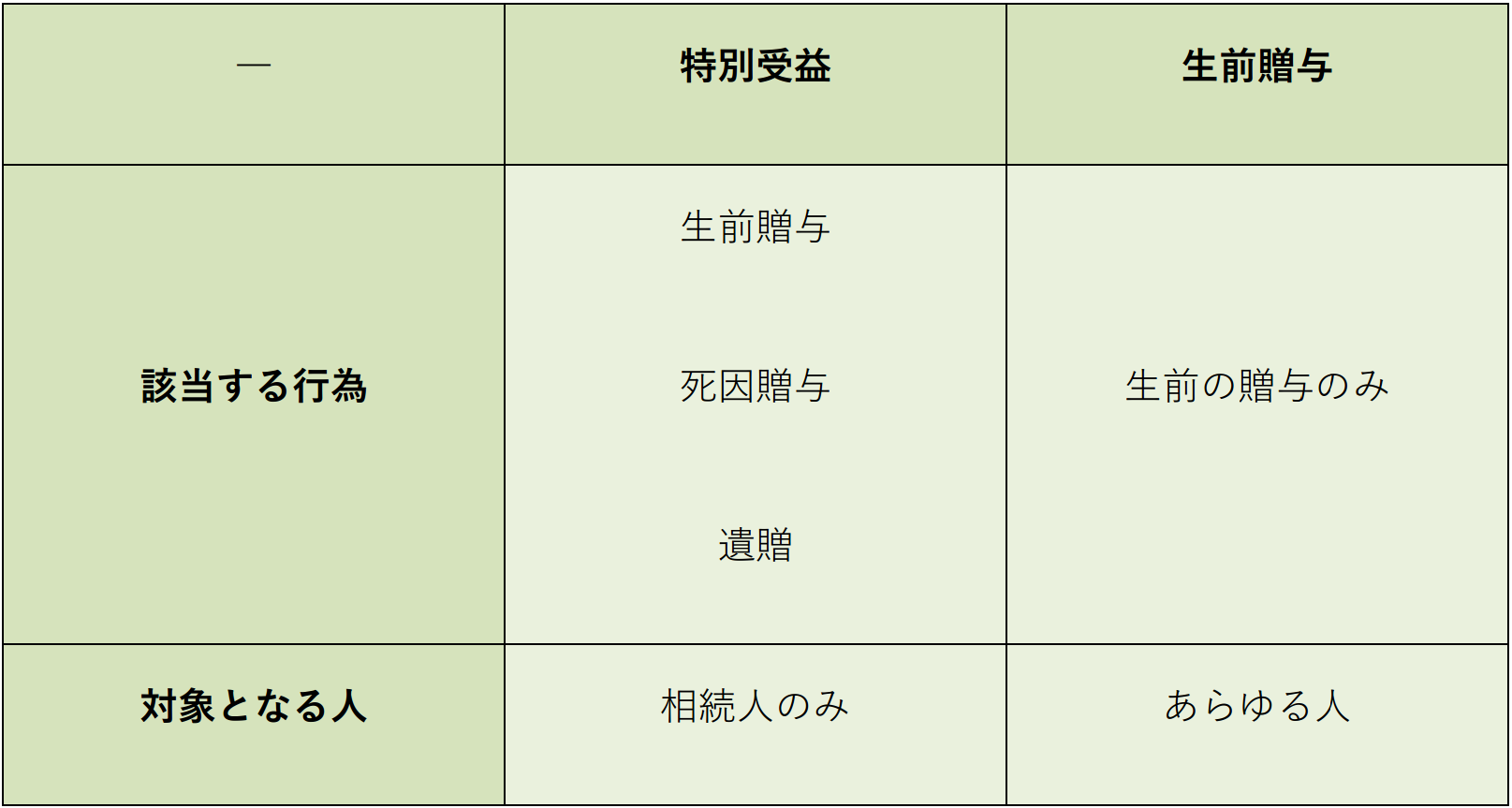

1−1 特別受益と生前贈与の違い

特別受益と生前贈与は混同されることも多いのですが、異なる概念です。

具体的な違いは以下のとおりです。

①特別受益には遺贈、死因贈与も含まれる

特別受益は、特定の相続人が被相続人によって特別に利益を得たケースで成立し、「生前贈与」以外にも、「死因贈与」や「遺贈」も含まれます。

【死因贈与】・・・被相続人の死亡を契機に財産を贈与する契約。

【遺贈】・・・遺言書によって遺産を分与することです。

特別受益には生前贈与以外の死因贈与や遺贈のケースもあるので、生前贈与より該当する行為の範囲が広いと言えます。

②特別受益の対象は法定相続人のみ

生前贈与と特別受益は、対象とする「人」も異なります。

特別受益が成立するのは、財産を受けとったのが「法定相続人」のケースのみです。

これに対し、生前贈与は被相続人(死亡した人)が生前に財産を贈与することであり、対象者は法定相続人に限定されません。孫や愛人、お世話になった人などが相手でも生前贈与です。

そこで、特別受益と生前贈与の対象者を比べると、生前贈与の方が広いことになります。

このように、特別受益と生前贈与は、行為の内容や対象者の点で大きく異なるので、違いを理解しておいて下さい。

2章 特別受益に該当するものの具体的8ケース

具体的に、特別受益に該当する典型的なケースは次のとおりです。

- ①生活費の援助

- ②不動産の贈与

- ③養子縁組したときに家を用意した

- ④車の贈与

- ⑤持参金

- ⑥事業を始めるときの援助

- ⑦学資の援助

- ⑧無償で家に居住させていた

ケースごとに説明していきます。

【ケース①】 生活費の援助

生活費を援助してもらっていた場合には、特別受益が成立する可能性があります。

ただし親子や夫婦の扶養義務の範囲の援助であれば、特別受益になりません。生活費の援助が特別受益になるかどうかについては、被相続人や相続人の経済状況や同居の有無などによって判断します。

【ケース②】 不動産の贈与

不動産を贈与された場合、たいていは特別受益が成立します。

たとえば居住用の家を買ってもらった場合、新築の土地を提供してもらった場合、親が住んでいた家をそのままもらった場合、住宅の建築資金を出してもらった場合などです。

【ケース③】 養子縁組したときに家を用意した

養子縁組をして子どもを迎える際、養親が居住用の不動産を用意するケースがあります。そのような場合にも不動産の贈与が特別受益となります。

【ケース④】 車の贈与

車も特別受益の対象になります。

たとえば親が子どもにお祝いなどで高級外車を買ってあげたり、日常使いの車を買い与えたりした場合などです。

【ケース⑤】 持参金

結婚するときにまとまった持参金を持たせてもらった場合にも特別受益が成立します。

【ケース⑥】 事業を始めるときの援助

子どもが起業するとき、親が資金援助するケースは多々ありますが、そのようなケースも特別受益となります。

【ケース⑦】 学資の援助

子供たちのうち、1人だけが大学に行かせてもらったり留学させてもらったりした場合、学資の援助が特別受益となる可能性が高くなります。

ただし、大学に行ったら必ず特別受益になるというわけではありません。他の兄弟も同等の教育をつけさせてもらっていたら特別受益にはならないからです。

1人だけ留学させてもらったケースや、他の兄弟は高卒なのに1人だけ大学院まで出してもらったり私立大学に行かせてもらったりしたケースなどで、特別受益になると考えましょう。

【ケース⑧】 無償で家に居住させていた

無償で親が所有する家に住まわせてもらっていたケースでも、特別受益になる可能性があります。ただし親と同居していた場合には基本的に特別受益になりません。

親から独立して親名義の土地建物を無償で利用させてもらっていた場合に特別受益となる可能性があります。

生命保険金は、保険会社から受取人に支払われるものですので、受取人の固有財産として扱われ、相続財産には含まれないと考えられています。

ただし、遺産総額1,000万円に対して、生命保険金が5,000万円など、遺産総額に対してあまりにも高額な生命保険金の場合、例外として特別受益に該当ようなこともあるので注意しましょう。

3章 特別受益がある場合の持戻し|持戻しの計算方法と具体例

2章で紹介したような「特別受益」がある場合、特別受益で受け取った財産の一部を相続財産に含め、それを考慮した上で改めて相続分を計算することができます。

これを「特別受益の持戻し」と言います。

特別受益の持戻しとはどのように計算するのか、詳しく解説します。

3−1 特別受益を持戻しする場合の計算方法

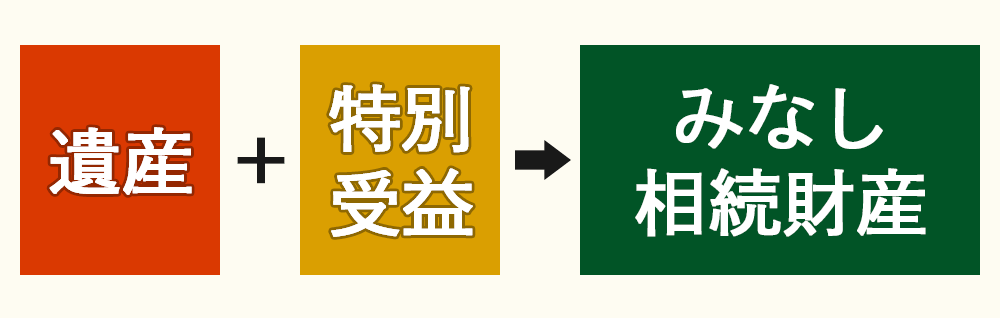

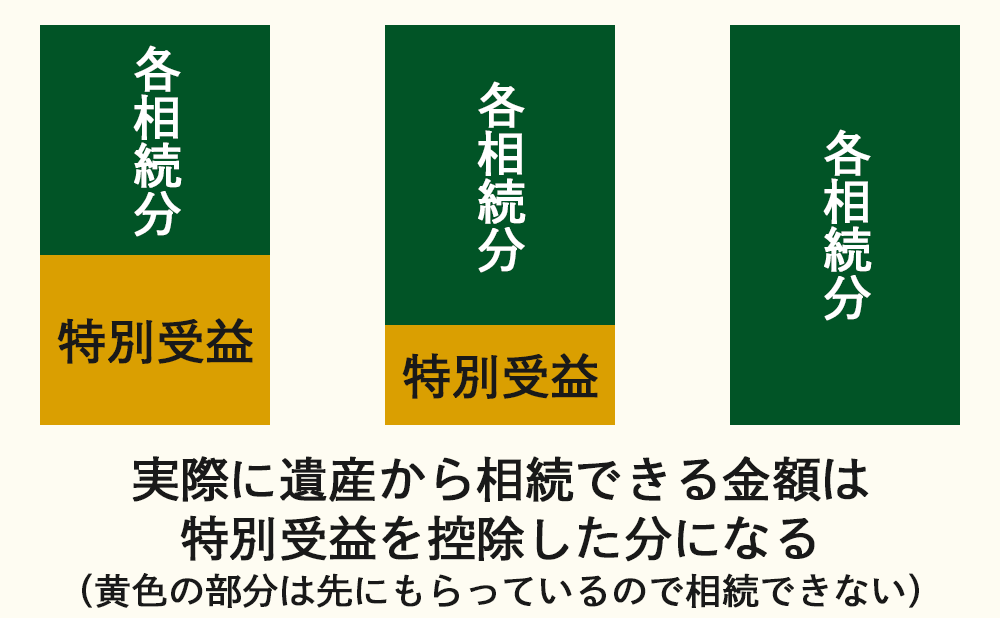

特別受益を持戻する場合、以下のような考え方をします。

①遺産総額に特別受益を足してみなし相続財産を算出

②みなし相続財産を相続人の各相続分で割る

③各相続分から特別受益で取得した分を引く

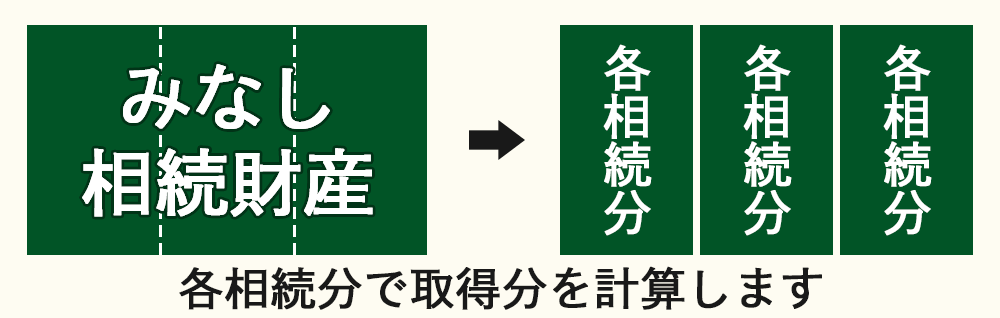

上記を計算式にすると、以下のようになります。

(相続開始時の相続財産の価額 + 特別受益額)× 法定相続分 - 特別受益額 = 相続分

(相続開始時の相続財産の価額 + 特別受益額)× 法定相続分 = 相続分

上記の計算を用いた算出例は、以下のとおりです。

・遺産総額:2,000万円

・相続人:長男・次男・長女・次女

・特別受益:長男 800万円 次男 200万円 長女なし

◎各相続人の取得分◎

長男:(2,000万円+1,000万円)×1/3−800万円=200万円

次男:(2,000万円+1,000万円)×1/3−200万円=800万円

長女・次女:(2,000万円+1,000万円)×1/3=1,000万円

3−2 特別受益を持戻しする具体的なケース

ここでは、特別受益が発生する具体的なケースについて解説します。

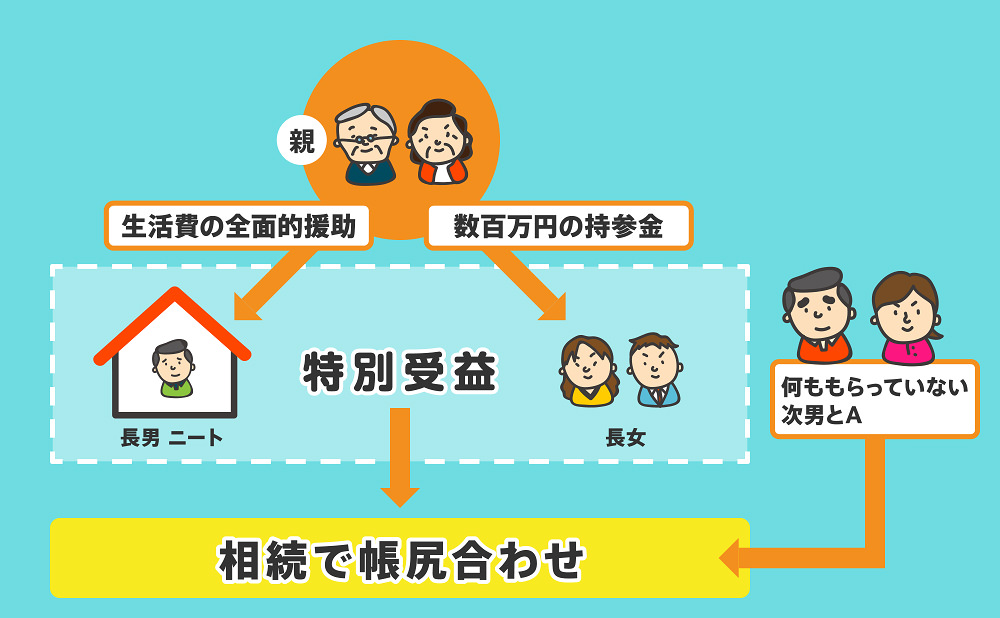

【ケース①】親から生活費を出してもらっていた長男と結婚費用を支援してもらっていた長女

Aさんは4人兄弟です。長男は親と同居して親から全面的に生活費を出してもらっており、長女は結婚するときに、親から数百万円の持参金をもらっています。

次男とAさんは特に何ももらっていません。

この場合、長男がもらっていた生活費と長女がもらった持参金が特別受益となり、長男や長女の遺産取得分が減らされる可能性があります。

【ケース②】学費を援助してもらっていた長男と事業資金を援助してもらった次男

Bさんは3人兄弟です。長男は医師になりたいと言って医学部に行くために何年も浪人し、高額な予備校代を親に出してもらいました。

大学も私立の医学部だったので莫大な費用がかかりました。おかげで今は医師として余裕のある生活を営んでいます。

次男は起業家で、起業の際に父親から事業資金を出してもらいました。一度事業に失敗したときも父親に尻ぬぐいしてもらっていたようです。

Bさん自身は何ももらっていません。

この場合、長男の予備校代や医学部の学費は特別受益となりますし、次男の事業資金や借金の肩代わり分が特別受益となるので、それぞれの遺産取得分から減額されます。

【ケース③】結婚時にマイホームを買ってもらった長女と次女

Cさんは3人姉妹です。長女と次女は、結婚するときに親から家を買ってもらいました。ところがCさんが結婚するときには「うちにお金がなくなった」と言われて何も買ってもらえませんでした。

この場合、長女と次女は不動産を取得しており特別受益が認められるので、その分遺産の取得分を減らされます。

3−3 遺留分が発生するケース

相続には、遺留分という、一定の相続人に保証されている最低限の遺産取得額があります。

特別受益の額が大きく、相続発生時に相続人の取得分が遺留分に満たないようなケースもあるでしょう。

そのようなケースでは、遺留分に満たない分を、特別受益を含め、遺産を多く受け取っている人に請求することができます。

例えば、以下のようなケースです。

・遺産総額:3,000万円

・相続人:長男・次男・三男

・特別受益:長男 9,000万円 次男 なし 三男 なし

◎遺産取得分◎

・長男:(3,000万円+9,000万円)×1/3−9,000万円=−5,000万円

→実際の取得額0円

・次男・三男:(3,000万円+9,000万円)×1/3=4,000万円

→実際の取得額1,500万円(遺産総額を次男・三男で1/2ずつ取得)

◎このケースでの遺留分◎

遺留分は法律で決められている相続分の1/2です。

このケースでは、長男・次男・三男の相続分は

1億2,000万円×1/3=4,000万円

となり、遺留分は

4,000万円×1/2=2,000万円

となります。

上記のようなケースでは、次男・三男が実際に受け取れる金額【1,500万円】は、遺留分である【2,000万円】より少なくなります。

そのため、次男・三男は長男に対してそれぞれ500万円(2,000万円−1,500万円)の遺留分を請求することが認められています。

なお、遺留分請求の対象となる贈与は、原則として相続開始1年前のものに限られていますが、特別受益にあたるものについてはその制限はありません。

4章 特別受益でもめないためにしておくべき3つの対策

特別受益は、相続人同士の不公平感に繋がり、トラブルになりやすいものです。

とはいえ「家業を継ぐ人に事業用の財産を贈与する場合」や「二世帯住宅を同居する子供に生前贈与した場合」など、家庭の事情ごとに特別受益にならざるを得ないようなこともあるでしょう。

そのため、特別受益をする際には、トラブルにならないために対策を取っておくべきです。

主な対策は以下の3つです。

- 贈与について家族と相談しておく

- 遺言書を作成する

- 生命保険を活用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4−1 贈与について家族と相談しておく

特定の相続人に贈与をするような場合には、他の相続人としっかりと話し合い、理解してもらうことが必要です。

相続人たちが、納得感をもっているだけでも、将来相続が発生した時にトラブルを予防することができます。

4−2 遺言書を作成しておく

遺言書には「特別受益に対する持戻しをしないこと」(持戻し免除)を記載することができます。

その旨を記載しておけば、遺言の効力が発生し、相続人たちは相続時に持戻しをすることができません。

持戻しの免除は、口約束などでも成立する可能性はありますが、「言った・言わない」でトラブルになりやすく、訴訟に発展することも少なくありません。

そのため、確実に持ち戻し免除ができる、遺言書を利用することが大切です。

なお、遺言書で持ち戻し免除をすることはできても、遺留分の請求については侵害できませんので、その点は留意しておきましょう。

4−3 生命保険を活用する

生命保険は特別受益に当たりません。そのため、遺留分を請求された場合の代償金などに利用することができます。

特別受益を受けた人を生命保険金の受取人にしておくことで、他の相続人から遺留分を請求されても生命保険金から捻出することができます。

ただし、特別受益を受けていない相続人を生命保険金の受取人にすることで、平等にしようとするのはおすすめできません。生命保険金を受け取っても、遺留分の請求権はなくならないからです。

5章 特別受益はこうやって主張しよう

特別受益を受けている人が自ら特別受益を認めるケースはほぼありません。

特別受益者は持ち戻し計算されると損になるので、たいてい「特別受益はない」と言うものです。

そのため、特別受益の持戻しをしたいときには、特別受益を主張しなければいけません。

では、他の相続人はどうやって特別受益を主張したら良いのでしょうか。くわしく見ていきましょう。

5−1 特別受益を受け取っている証拠を集める

単に「特別受益がある」というだけでは本人が納得しないので、資料を添えて具体的な数字を出して、本人が否定できないように証明する必要があります。

たとえば、家をもらっている人がいる場合、不動産の全部事項証明書や家の評価に関する書類(路線価図や査定書等)が。結婚時に持参金をもらっているひとがいるのであれば、当時の親名義の銀行預貯金通帳や定額貯金の払い戻しを証する資料などが必要です。

5−2 遺産分割協議において主張する

まずは相続人同士が遺産分割方法について話し合う「遺産分割協議」において特別受益を主張しましょう。

受益者本人が納得したら、自分たちで特別受益の持ち戻し計算を行ってそれぞれの遺産取得割合を算出し、その割合に応じて具体的に遺産を分けていきましょう。

5−3 遺産分割協議がまとまらなければ遺産分割調停をする

相続人たちで話合いをしても、「あれは特別受益にならない」「お金をもらってなどいない」と、特別受益を認めてもらえず話がまとまらないケースがあります。

特別受益があったこと自体は認めても、その評価額について争いが発生するケースも多々あります。

このように遺産分割協議だけでは限界という場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。

遺産分割調停をすると、裁判所の職員(調停委員)がもめている当事者の間に入って話を進めてくれるので、自分達でいがみ合っているよりも解決しやすいですし、裁判所から解決案を示してもらえるケースもあります。

遺産分割調停でも合意ができなかった場合には、調停は不成立になって「審判」(いわゆる裁判)という手続きに移り、裁判官が遺産分割の方法を決定します。

きちんと特別受益の証明ができていたら、裁判官は特別受益の持ち戻し計算を行った判断をしてくれます。

まとめ

兄弟姉妹の中に特別に贈与を受けた人がいる場合、公平に遺産分割するために特別受益の計算が重要です。

しっかりと資料を集めてお互いに冷静になって話し合い、スムーズに遺産分割協議を進めていきましょう。

なお、特別受益をこれからしようと思っている方は、生前に対策しておくことが大切です。

まずは、相続人たちと贈与についてしっかりと話し合い、理解してもらうようにしましょう。

その上で、遺言書を作成することが有効です。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成を承っております。

ご家族の事情を汲み取り、適切な内容の遺言書を提案させていただきます。初回相談は無料ですので、ぜひご相談ください。

よくあるご質問

特別受益とは?

特別受益とは、ある相続人が亡くなった人(被相続人)から特別に得ていた利益です。

▶特別受益について詳しくはコチラ特別受益の具体例は?

特別受益に該当するケースは、主に下記の8つです。

①生活費の援助

②不動産の贈与

③養子縁組したときに家を用意した

④車の贈与

⑤持参金

⑥事業を始めるときの援助

⑦学資の援助

⑧無償で家に居住させていた

▶特別受益の具体例について詳しくはコチラ

(まだ評価がありません)

(まだ評価がありません)