遺言を書いておけば自分の希望どおりに遺産相続させられますが、遺言を作成しても法定相続人の遺留分を奪うことはできません。

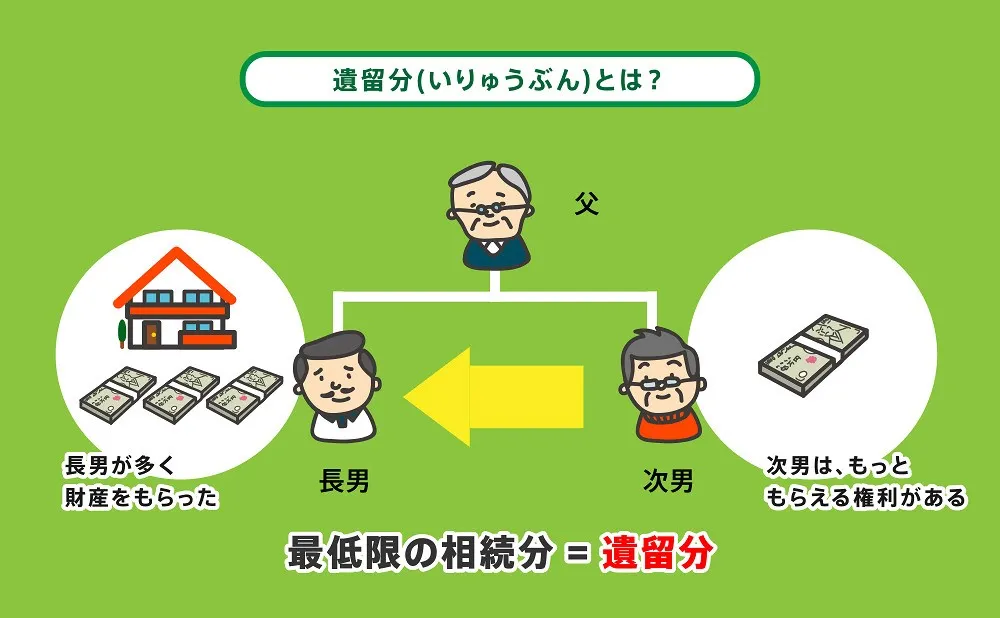

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に「最低限保障される遺産の取得分」です。

例えば、配偶者や親子などの相続人には、遺留分が保障されています。

そのため、遺留分を侵害する遺言を書くと相続トラブルになり「遺留分侵害額請求」される可能性があります。

相続トラブルを避けるために遺言書を作成していたとしても、遺留分対策をしていないと相続発生後に思わぬトラブルに発展する恐れもあるので注意が必要です。

本記事では、遺言と遺留分の関係や遺留分対策をした遺言書の作成方法をわかりやすく解説していきます。

目次

1章 遺留分とは

遺留分とは、法律で定められた法定相続人に最低限保障される遺産の取得分です。

遺留分があるのは配偶者、子供、親(祖父母)が法定相続人となる場合で、兄弟姉妹が法定相続人になる場合に遺留分はありません。

遺留分をもらえる人だけでなく、割合も法律よって決められています。

遺留分の割合は、下記の通りです。

| 相続人種別 | |||

| 相続人組み合わせ | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 両親の遺留分 |

| 配偶者のみ | 1/2 | ||

| 配偶者+子 | 1/4 | 1/4(※) | |

| 子のみ | 1/2(※) | ||

| 配偶者+両親 | 2/6 | 1/6(※) | |

原則として遺留分は法定相続分の2分の1であり、同じ順位の法定相続人が複数人いた場合には頭割りで計算されます。

ただし、両親のみが法定相続人となる場合には、法定相続分の3分の1が遺留分として認められています。

| 相続人種別 | |

| 相続人組み合わせ | 両親の遺留分 |

| 両親のみ | 1/3 |

2章 遺言でも遺留分を奪えない

遺言によって遺留分を侵害されたとき、侵害された相続人は侵害者へ遺留分の取り戻しを請求できます。

遺留分の取り戻し請求を「遺留分侵害額請求」と呼びます。

せっかく遺言によって思い通りに遺産を残したつもりでも、遺留分侵害額請求がされるようなトラブルになることもあるので注意が必要です。

遺言と遺留分の関係について詳しく確認していきましょう。

2-1 遺言が遺留分を侵害していると侵害額請求される場合がある

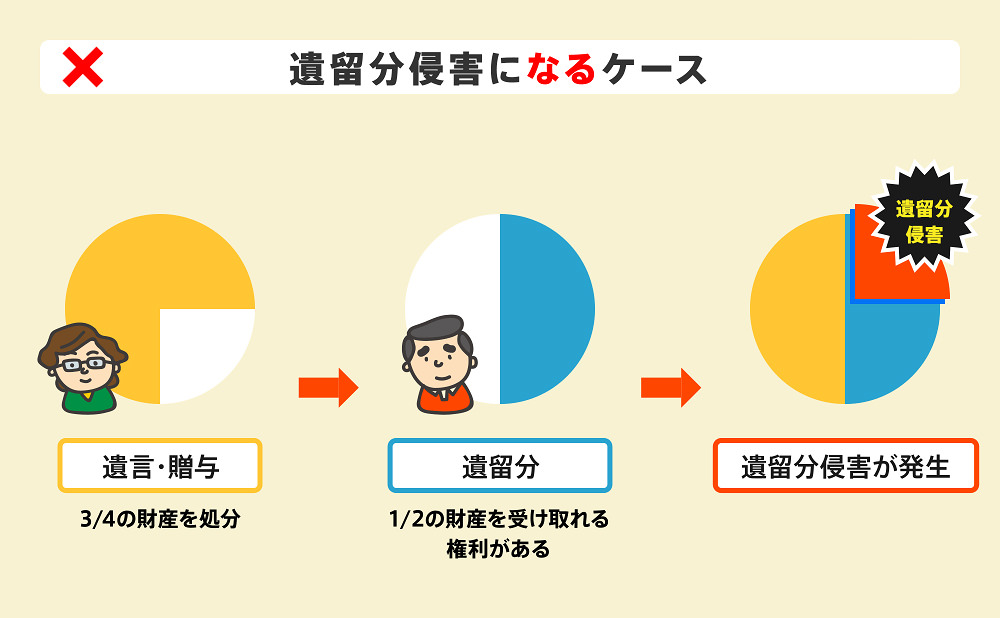

先ほど解説したように、遺言を作成しても法定相続人が遺留分を主張する権利を奪うことはできません。

そのため、遺言の内容が遺留分を侵害している場合には「遺留分侵害額請求」を行使される場合があります。

遺留分侵害額請求を行使された場合、遺言などで遺産を多く受け取った人物は遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。

2-2 遺留分侵害額請求をするかどうかは自由

不公平な遺言があっても遺留分を請求するかどうかは侵害を受けた人の自由です。

遺言者本人の意思を尊重し、遺留分を侵害されても請求しない人もたくさんいます。

もっとも、遺言を作成する時点ではこのような淡い期待を寄せず、そもそも遺留分侵害が起こらないように気を付けるべきです。

2-3 遺留分を侵害した遺言書も有効

誤解されがちですが、遺言書の内容が遺留分を侵害していたとしても、遺言書の内容そのものが無効になるわけではありません。

あくまでも、遺留分侵害額請求をされた場合に遺産を多く受け取った人物が遺留分相当額の金銭を支払わなければならないのみです。

とはいえ、多くの人が「自分の希望する遺産分割を実現したい」「遺された家族の相続トラブルを回避したい」と考えて遺言を作成するはずです。

しかし、遺言書の内容が遺留分を侵害していると遺留分トラブルに発展する恐れがあります。

遺言書を作成した本来の目的が果たせなくなる恐れもありますので、遺留分対策をした遺言書を作成するようにしましょう。

遺留分対策下遺言書の作成方法は、本記事の4章で詳しく解説していきます。

3章 遺留分を侵害してしまう遺言の例

2章では、遺言書が遺留分の内容を侵害しているとどうなるのかを解説していきました。

本章では、遺言が遺留分を侵害してしまうケースを詳しく解説します。

- すべての遺産を特定の人に遺す遺言

- すべての遺産を相続人以外の第三者に遺す遺言

- 著しく不公平な遺言

具体的には、上記の遺言は遺留分を侵害してしまう恐れがあるのでご注意ください。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1 すべての遺産を特定の相続人に遺す遺言

例えば、3人の子どもが法定相続人になるにもかかわらず「すべての遺産を長男へ」という遺言を書いたら他の子供たちの遺留分を侵害してしまいます。

3-2 すべての遺産を相続人以外の第三者に遺す遺言

例えば、愛人のいる方が「すべての遺産を愛人に残す」という遺言を書いたら、妻や子どもの遺留分を侵害します。

3-3 著しく不公平な遺言

複数の子どもがいて、特定の子どもの取得分を多くして他の子どもの取得分を少なくした場合にも遺留分侵害となる可能性があります。

この場合、遺留分侵害された子どもは侵害された限度で侵害者に遺留分の返還を求められます。

例えば、以下のケースを考えてみましょう。

【相続財産】

- 不動産1億円

- 預貯金3,000万円

【法定相続人】

長男と長女

【遺言書の内容】

長男には1億円の不動産、長女には3,000万円の預貯金を相続させる

上記のケースでは、長女の遺留分は3,250万円です。

そのため、遺言書で指定された預貯金3,000万円を相続した上で遺留分侵害された250万円分を長男に請求できます。

本章で解説したように「遺留分を侵害しよう」と考えていなくても、遺言書作成時に相続人の遺留分を侵害してしまう恐れもあるので注意が必要です。

次の章では遺言書作成時に遺留分対策を行う方法を詳しく解説していきます。

4章 遺言書作成時に遺留分対策をする5つの方法

本記事で解説してきたように、遺言の内容が遺留分を侵害していると遺された家族同士で遺留分トラブルに発展する恐れがあります。

遺言書を作成するときには、遺留分を考慮した上で作成するのが大切です。

遺言書作成時に遺留分対策をする方法は、主に以下の5つです。

- 付言事項でメッセージを残す

- 資金を準備しておく

- 遺留分を減らす

- 遺留分の放棄について検討する

- 遺言執行者に司法書士や弁護士を選任する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 付言事項でメッセージを残す

遺言書には「付言事項」をつけられます。

付言事項とは、遺言書の本文ではなく「なお書き」のような部分です。

本文では「財産の分け方」や「相続分の指定」などの重要なことを書きますが、付言事項には「家族が助け合っていくように」「お母さんを大事にするように」「兄弟仲良くするように」など、「想い」について書き残せます。

付言事項はあくまで「なお書き」であり法的効力はなく、感情に訴えるだけなので残された相続人たちがそれを守るかどうかはわかりません。

ただ、遺言者の気持ちが伝われば、あえて遺留分侵害額請求をしようとは思わなくなる可能性もあります。

できる限り遺留分侵害額請求を防止したい場合は、以下のような事項を遺言に書き入れると良いでしょう。

付言事項の例

「長男に不動産を残したのは、同居していた家に今後もそのまま住まわせてやりたいとの想いからです。また、古い考えと言われるかも知れませんが、長男がお墓を継いでくれることも理由の一つです。どうか私が亡くなった後に、遺産相続の件でトラブルなどを起こさないでください。あの世から見守り、家族みんなが仲良く過ごしてほしいと願っています。」

4-2 資金を準備しておこう

付言事項を書いても、遺留分侵害額請求が起こるときには起こります。

いざ金銭請求をされたときに「払えるお金がない」という状態だと、受遺者が困ってしまいます。

そのため、事前に遺留分の支払いに必要な金額をシミレーションして遺産を遺したい人の手元に資金を確保しておきましょう。

例えば、生命保険金は遺産分割の対象財産には含まれません。

死亡保険金受取人に遺留分侵害額請求を受けそうな相続人を指定しておくことは、遺留分対策として非常に有効です。

4-3 遺留分を減らそう

遺留分を減らすために、生前のうちから以下の対策を取っておくのも良いでしょう。

- 遺産総額を減らす(遺産総額が減れば、遺留分も減ります)

- 相続人を増やす(相続人が増えると、各人の遺留分も減ります)

それぞれの方法を詳しく解説していきます。

4-3-1 遺産総額を減らす

遺留分は「遺産の〇分の〇」などの割合で計算されるので、母体となる遺産総額そのものを減らせば遺留分も減らせます。

遺留分トラブルを予防するために、生前贈与や自ら使用するなどして、相続財産を減らしてしまうのも良いでしょう。

ただし、相続人への生前贈与の場合「死亡前10年間」のものは遺留分侵害額請求の対象になります。

また、死亡前10年間の生前贈与は相続人の「特別受益」にもなるので、遺産分割協議の際にトラブルになるリスクも発生するのでご注意ください。

そのため、生前贈与を行うのであれば出来るだけ早めにしておくことをおすすめします。

生前贈与以外に相続財産を減らす方法として有効なのが、生命保険の活用です。

死亡保険金は相続財産の対象に入らず、遺留分算定の基礎にならないからです。

そのため、現金で遺産を保有しておくより貯蓄型の生命保険に加入した方が、遺留分算定のもとになる遺産総額を減らせます。

ただし、遺産額に比して過大な保険金である場合、遺留分算定のもとになると裁判所に判断されたケースもあるので注意が必要です。

保険を活用した相続対策について詳しく知りたい方はこちら

特別受益とは

相続人の中に生前贈与や遺贈などで特別に利益を受けた人がいる場合、その相続人の遺産取得割合を減算できます。

特別受益を受けた相続人がいると遺産分割協議でトラブルが発生しやすくなるのでご注意ください。

4-3-2 相続人を増やす

相続人ごとの遺留分の割合を少なくするため「養子縁組」を行うことも方法のひとつです。

子どもの遺留分は子ども同士で頭割りとなるため、養子という子どもを増やせばそれぞれの遺留分も減らせます。

例えば、息子のお嫁さんや孫を養子にすれば、子どもの総人数を増やせます。

【実子が子ども2名の例】

| 養子縁組を活用しない場合 | 養子縁組を活用した場合 | |

| 相続財産 | 6,000万円 | 6,000万円 |

| 相続人 | 2名 | 3名 |

| 各遺留分 | 4分の1 | 6分の1 |

| 一人あたり遺留分 | 1,500万円 | 1,000万円 |

さらに、養子縁組を活用すれば相続税の基礎控除が増えるので相続税対策にもつながります。

ただし、単に他の相続人の遺留分を下げることのみを目的として行った養子縁組は、無効となる可能性高いため注意が必要です。

養子縁組を利用した相続対策について詳しく知りたい方はこちら

4-4 遺留分の放棄について検討しよう

遺留分は「放棄」できる権利です。

遺留分請求しそうな相続人がいる場合、生前に遺留分放棄させるのも良いでしょう。

生前に遺留分放棄するには遺留分権利者が自ら家庭裁判所に対し、遺留分放棄の許可を申し立てなければなりません。

そして、申立てが認められるには以下のような要件が必要です。

- 遺留分を放棄すべき合理的な理由がある

- 遺留分権利者に相当な対価が与えられている

例えば、ある相続人には経済的な援助を行った経緯があるなど、遺留分を放棄しておかないと将来遺留分トラブルが発生しそうであるといった事情が必要です。

また、遺留分を放棄する前提として何らかの対価的な財産が与えられていなければなりません。

何も渡さずに一方的に遺留分を放棄させることはできないのでご注意ください。

さらに、当然遺留分権利者が自ら遺留分を放棄する必要があります。

亡くなった人が生前のうちに、無理矢理遺留分を放棄させることは認められません。

以上のようなことからすると、遺留分の放棄はそれなりにハードルの高い方法だと言えるでしょう。

放棄できる詳しい条件や申立方法がわからない場合、司法書士までご相談下さい。

4-5 遺言執行者に司法書士や弁護士を選任しよう

遺留分対策として「遺言執行者」を選任する方法もあります。

遺言執行者とは、遺言内容を自ら実現していく人です。

例えば、遺言によって長男に不動産を残したら、遺言執行者が長男への名義書換などの手続きを進めます。

相続人が遺言執行者に指定されると相続人間の対立がより激しくなってしまう恐れがありますが、司法書士などの中立の立場の第三者が入れば、どの相続人も納得しやすくなります。

司法書士や弁護士が遺言執行者に指定されていれば、「遺言は無理矢理書かされたものだ」「遺言は偽物だ」などとも考えにくいでしょう。

第三者の専門家が関与することで、少々不公平な内容の遺言であっても「まぁ仕方ないか」と受け入れやすくなるのです。

遺留分トラブルを防ぐため、司法書士や弁護士などを遺言執行者にしておくようおすすめします。

5章 遺言が遺留分を侵害していたときの対処法

最後に、亡くなった人が作成した遺言書が自分の遺留分を侵害していたときの対処法を紹介していきます。

本記事の1章や2章で解説したように、遺言書の内容が遺留分を無視していたとしても、遺留分侵害額請求を行うことは認められています。

具体的には、以下の流れで遺産を多く受け取った人物に対し、遺留分侵害額請求を行うのが良いでしょう。

STEP① 相続人と財産を調査する

まずは「相続人は誰」で「遺産はどのくらいあるのか」を調査しましょう。

STEP② 遺留分侵害額請求の通知を行う

次に、遺留分請求するという意思表示を相手方(侵害している人)に行う必要があります。

通知方法について特に決まりはないですが、通知したことの証拠が残る「内容証明郵便」を利用するのがベストです。

遺留分侵害額請求権には「期間制限」があるので注意が必要です。

具体的には1年間の時効と10年間の除斥期間です。

- 時効:相続発生と不公平な遺言や遺贈を知ってから1年間

- 除斥期間:相続開始から10年間

時効は相手方に遺留分侵害額請求をしたら、ストップします。

除斥期間は、時効のように請求してもストップできないのでご注意ください。

STEP③ 返還額や返済期限について話し合う

返還額や返済期限について話し合います。

最終的に、双方が合意したら遺留分返還に関する合意書を作成し、後にトラブルを残さないようにきちんと支払をすれば解決です。

相手方との話し合いがまとまらない場合や相手方が話し合いに応じない場合は次の方法を検討しましょう。

STEP④ 遺留分侵害額請求の調停や訴訟を検討する

相手方との話し合いがまとまらない場合には、遺留分侵害額請求の調停や訴訟を行いましょう。

調停とは、裁判官や調停委員などの第三者に関与してもらい、話し合いをすすめる手続き方法です。

遺留分を請求する相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てを行います。

訴訟とは、裁判所に強制的に判断してもらう手続き方法です。

亡くなった人の最後の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴えを起こします。

まとめ

相続トラブル回避の目的で遺言書を作成しても、遺留分トラブルに発展してしまっては元も子もありません。

まずは、どの相続人にどれだけの遺留分が認められるのかを知り、トラブル防止のための具体的な対応をしていきましょう。

ただし、遺留分対策は本人の年齢や相続人の状況、資産状況によってベストな対策が異なります。

自分で判断するのが難しい場合には、相続に詳しい司法書士や弁護士などに相談するのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、遺言書の作成や遺留分対策に関する相談をお受けしています。

初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

遺留分を払わないとどうなるの?

遺留分を支払いたくないからと無視をしていると、相手から裁判を起こされる可能性があります。

裁判で支払いを命じる判決が出ても支払わないでいると、最悪の場合、財産や給与を差し押さえられることとなります。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶遺留分の請求を無視すると裁判に発展することもある遺留分には時効があるの?

遺留分には時効があり、「相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年」と決められています。

また、遺留分が侵害されていることを知らない場合でも、「相続開始から10年」が経過すると、遺留分を請求することはできません。

詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。

▶遺留分の請求の時効と除斥期間について遺言書がある場合の遺留分はどうなる?

遺言によって遺留分を侵害されたとき、侵害された相続人は侵害者へ遺留分の取り戻しを請求できます。

遺留分の取り戻し請求を「遺留分侵害額請求」と呼びます。

▶遺言と遺留分の関係について詳しくはコチラ

(まだ評価がありません)

(まだ評価がありません)